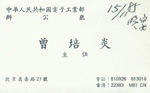

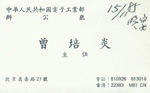

[藏品简介] 曾培炎,1938年12月生于浙江绍兴,1962年9月参加工作,清华大学无线电电子学系电子学专业毕业,大学学历,研究员级高级工程师,1984年至1987年电子工业部办公厅主任,先后担任计划建设司司长、电子工业部副部长、中央财经领导小组副秘书长(正部长级)、国家计划委员会副主任、国家发展计划委员会主任、党组书记、国务院三峡工程建设委员会副主任,国务院西部开发领导小组办公室主任、国务院信息化工作办公室主任、党组书记、中央政治局委员,国务院副总理、博鳌亚洲论坛理事会副理事长等职。

[藏品简介] 曾培炎,1938年12月生于浙江绍兴,1962年9月参加工作,清华大学无线电电子学系电子学专业毕业,大学学历,研究员级高级工程师,1984年至1987年电子工业部办公厅主任,先后担任计划建设司司长、电子工业部副部长、中央财经领导小组副秘书长(正部长级)、国家计划委员会副主任、国家发展计划委员会主任、党组书记、国务院三峡工程建设委员会副主任,国务院西部开发领导小组办公室主任、国务院信息化工作办公室主任、党组书记、中央政治局委员,国务院副总理、博鳌亚洲论坛理事会副理事长等职。

[相关链接] 博鳌亚洲论坛,由25个亚洲国家和澳大利亚发起,于2001年2月27日在海南省琼海市万泉河入海口的博鳌镇召开大会,正式宣布成立。论坛为非官方、非营利性、定期、定址的国际组织;为政府、企业及专家学者等提供一个共商经济、社会、环境及其他相关问题的高层对话平台;海南博鳌为论坛总部的永久所在地。

收藏感言:曾老是“中国最大的经济管家”,不仅谙熟经济,而且对电子计算机的新发展有广阔视野。为人扎实稳重,思维超前,因其主张国家宏观经济计划必须体现前瞻性,在“扩大内需、保持经济增长、保证社会稳定”等方面妙招频出,被誉为“中国智囊团首席”。 (晓铁/藏品)

31 12 月, 2013 in

名人名片收藏 |

欢迎评论或留言

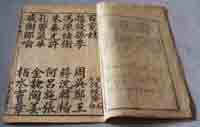

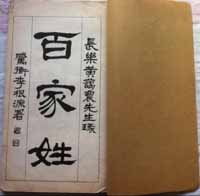

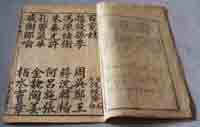

[藏品简介] 黄蔼农篆书《百家姓》,年代:民国(1911-1949)。纸张:白纸。刻印方式:影印。装帧:线装。尺寸:长25*宽15.3*高0.4cm。品相:九品。

[相关链接] 黄霭农,号青山农,福建长乐人,民国著名书法、篆刻家,精于鉴赏书画。幼年潜心研习八体六书及长工诗画,笃爱摹印,辛亥革命前云游四方,纵览名山大川,凡碑碣法帖、鼎彝玺印、汉砖石刻、名家真迹必悉心揣摩,艺事大进。辛亥革命前后返故里从事教育,任福建省立图书馆馆长、福建甲种商业学校教员、监学等职。20年代初定居上海,任商务印书馆美术部主任编审,兼任《中华新报》副刊《文苑》主编、上海美术专科学校国画系主任及上海大学书画教授等职。1949年受聘为上海市文史馆馆员,曾任上海市文联第三届委员。

收藏感言:黄老篆书《百家姓》用笔沉健恬淡,结体雍容自如,为民国时期刊印,大开本,品相佳(如图),流传至今,实属不易。(晓铁/藏品)

31 12 月, 2013 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

[藏品简介] 叶选平,1924年11月生于广东梅县,叶剑英元帅长子,16岁时在延安自然科学院机械系学习,1945年9月加入中国共产党,1952年赴苏联进修机床专业,回国后历任沈阳第一机床厂副厂长、兼总工程师,沈阳市机械局副总工程师,北京第一机床厂生产技术副厂长兼总工程师,北京市机械局领导小组副组长、党委常委等职。1978年步入政界出任国家科委三局局长、1985年任广东省省长、中共广州市委副书记、市长等职;1993年任中共第十二届中央候补委员、第十三、十四届中央委员,曾任第七、八、九届全国政协副主席等职。2019年9月17日在广东逝世,享年95岁。

[藏品简介] 叶选平,1924年11月生于广东梅县,叶剑英元帅长子,16岁时在延安自然科学院机械系学习,1945年9月加入中国共产党,1952年赴苏联进修机床专业,回国后历任沈阳第一机床厂副厂长、兼总工程师,沈阳市机械局副总工程师,北京第一机床厂生产技术副厂长兼总工程师,北京市机械局领导小组副组长、党委常委等职。1978年步入政界出任国家科委三局局长、1985年任广东省省长、中共广州市委副书记、市长等职;1993年任中共第十二届中央候补委员、第十三、十四届中央委员,曾任第七、八、九届全国政协副主席等职。2019年9月17日在广东逝世,享年95岁。

[相关链接] 市长,是一个城市行政机关的首脑,城市的行政首长,市的第二领导(第一领导为市委书记),职责是主持市人民政府的工作,地位在中共中央派驻的市委书记之下。 在许多政府系统里市长是由市民选出为一个城市最高行政长官、或为一个仪式的的职务。市长这个名称在全世界各个地方依据当地的法律有不同职责和权力,也因各地不同而意义不同。

收藏感言:叶老从工人、专业技术干部走上仕途,是位脚踏实地、勤奋努力,在事业上做出不平凡业绩的平常人。九十年代在中央大力提倡干部年轻化的政策下,67岁时卸任广东省省长职务,并于1991年4月增选为全国政协副主席,此后又分别于1993年和1998年连任第八、第九届全国政协副主席(排名第一位)。 (晓铁/藏品)

25 12 月, 2013 in

名人名片收藏 |

欢迎评论或留言

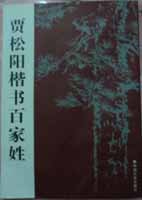

[藏品简介] 贾松阳楷书《百家姓》,出版社:中国社会出版社。出版时间:2007年10月。装帧:平装。开本:16开。

[藏品简介] 贾松阳楷书《百家姓》,出版社:中国社会出版社。出版时间:2007年10月。装帧:平装。开本:16开。

[相关链接] 贾松阳,1936年生于河北深州,曾任北京人才艺术部部长、东海书画艺术研究会会长、中国书画家联谊会顾问、中国民族书画院院士、中国松阳书画院院长、新加坡新神州艺术院高级名誉院士。1982年在北京中南海为精神文明创写巨笔书法“神”字;1985年在深圳西丽湖为改革开放创写巨笔书法“龙”字;1987年在河北石家庄为中外企业创写巨笔书法“舞”字;1989年在中央电视台春节晚会为全国父老巨笔书法“春”字;1991年在秦皇岛松阳大师与著名画家王玮合为引青济秦创60米巨幅书画精品捐赠军民;1990年松阳大师集百名书画家为亚运盛会创百米巨作“亚运之春”捐献十一亚运会;1993年在山东黄河三角洲为胜利油田创写巨笔书法“洲”字;1993年在湖南韶山为毛主席百年诞辰创写巨笔书法“虎”字;1993年松阳大师与女儿著名画家王玮合为毛主席百年诞辰创百米书画“红日情”长卷捐赠韶山毛主席纪念馆;1995在河南郑州为弘扬民族文化创写巨笔书法“升”字; 1997年在河北天桂山为香港回归创写宽四十九米高九十七米巨笔书法“归”字;1999年在北京云佛为澳门回归创写宽五十六米高九十九米巨笔书法“佛”字。

收藏感言:贾老自幼酷爱书画,几十年耽情于翰墨,上至二王、颜柳;下逮金农、郑板桥,潜心研求书画之真谛,曾拜著名书法家萧劳先生为师,并游历名山大川,踪迹遍于五岳,得天地之灵气,从而形成运笔流畅、气势磅确的艺术风格。其小楷工整俊逸、行书遭劲隽秀;力道合内,苍劲寓外;尤善左右开弓,双管挥毫;狂草如江河奔涌气势夺人,出神入化,堪称一绝,有“松阳狂笔”之美称。 (晓铁/藏品)

24 12 月, 2013 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

[藏品简介] 本书主要考释了《百家姓》中每个姓氏的起源,可以使读者更好地了解姓氏的渊源和辉煌历史。从古至今,每一个姓氏都有一个意味深长的来历,每一个姓氏都产生过许多流芳千古的名人。

[藏品简介] 本书主要考释了《百家姓》中每个姓氏的起源,可以使读者更好地了解姓氏的渊源和辉煌历史。从古至今,每一个姓氏都有一个意味深长的来历,每一个姓氏都产生过许多流芳千古的名人。

[相关链接] 沙舟,1943年生于广东阳江,中国诗歌学会会员,广东省作家协会会员,著名文史研究专家。历任广东省社会科院老专家工作室“中国百村”丛书客座教授、广州出版社“广东地志·村史”丛书主编,著有短篇小说《暴风雨前夕》,长篇小说《长河》、《爱河》等,先后被广州图书馆收藏。

收藏感言:古有《史记志疑》,今有《考释百家姓》。民间流传之“老百姓”称谓源自“百家姓”,而百家姓则起源于史称“周初大分封”的时期,故周初的分封制是分辨“老百姓”与“百家姓”的分水岭。此书选择《百家姓考略》原文中今之常见的姓氏考释,其考释精确,对于文史爱好者开卷有益,读以致用。 (晓铁/藏品)

10 12 月, 2013 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

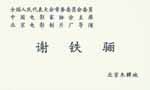

[藏品简介] 谢铁骊,江苏淮阴人,电影导演,历任第三野战军第三十军文工团团长、北京电影学校表演系副主任、北京电影制片厂演员剧团副团长、北京电影制片厂副导演、导演、中国影协第二届常务理事、第三届副主席、中国文联第四届委员、中国电影家协会第六届理事会主席、中国夏衍电影学会会长、中国影视音像交流协会会长,执导《早春二月》、《暴风骤雨》、《知音》等多部电影作品,为中国第三代电影导演的代表人物。

[藏品简介] 谢铁骊,江苏淮阴人,电影导演,历任第三野战军第三十军文工团团长、北京电影学校表演系副主任、北京电影制片厂演员剧团副团长、北京电影制片厂副导演、导演、中国影协第二届常务理事、第三届副主席、中国文联第四届委员、中国电影家协会第六届理事会主席、中国夏衍电影学会会长、中国影视音像交流协会会长,执导《早春二月》、《暴风骤雨》、《知音》等多部电影作品,为中国第三代电影导演的代表人物。

[相关链接] 第三代导演,指出生在1920年前后、活跃于上世纪50年代至80年代的一批导演,包括南北二谢、北影四大帅(水华、崔嵬、成荫、凌子风)、李俊、林农等。这代导演的电影生涯跨越了几个重大历史阶段,从“十七年时期”到“文革”,再到改革开放,这让他们的创作以及自己都成为大时代的注脚。第三代导演的骨干多由共产党培养,也都有较丰富的革命经历。

收藏感言:谢老是当代中国老一辈电影艺术家中较有特点的一位艺术大师,其社会意识、艺术观念、艺术风格和艺术手法具有独特的文化特质,所执导的影片擅长挖掘人物心理、感情,极具艺术感染力。2005年中国电影界号称“南谢北谢”的两位导演谢铁骊和谢晋荣获中国电影金鸡奖“终生成就奖”,是对他一生与电影结缘,又是中国电影百年见证人的最高奖赏。(晓铁/藏品)

6 12 月, 2013 in

红色藏品欣赏,

名人名片收藏 |

欢迎评论或留言

序号1064 卡:ka 姓氏来源:现行罕见姓氏,来源待考。姓氏名人:卡树彬 ,1970年4月生,山东省陵县人,曾任中国书画人才审定委员会高级创作研究员、中国硬笔书法家协会会员、鸡西市中老年书画家协会副主席、东方书画艺术拓展中心主任。姓氏郡望:待考。

序号1064 卡:ka 姓氏来源:现行罕见姓氏,来源待考。姓氏名人:卡树彬 ,1970年4月生,山东省陵县人,曾任中国书画人才审定委员会高级创作研究员、中国硬笔书法家协会会员、鸡西市中老年书画家协会副主席、东方书画艺术拓展中心主任。姓氏郡望:待考。

序号1065 陵:ling 姓氏来源:(1)伏羲氏裔孙,商代诸侯逢伯陵之后。(2)帝尧之子丹朱孙名陵父之后。(3)古代少数民族有陵鱼部族,子孙以族名为姓。姓氏名人:待考。姓氏郡望:南陵郡,今安徽池州市。

序号1065 陵:ling 姓氏来源:(1)伏羲氏裔孙,商代诸侯逢伯陵之后。(2)帝尧之子丹朱孙名陵父之后。(3)古代少数民族有陵鱼部族,子孙以族名为姓。姓氏名人:待考。姓氏郡望:南陵郡,今安徽池州市。

序号1066 拉:la 姓氏来源:明朝时期,东海女真族拜嘉拉部落,以部落名称汉化为姓。姓氏名人:待考。姓氏郡望:辽东郡,今辽宁辽阳市。

序号1066 拉:la 姓氏来源:明朝时期,东海女真族拜嘉拉部落,以部落名称汉化为姓。姓氏名人:待考。姓氏郡望:辽东郡,今辽宁辽阳市。

序号1067 仨:sa 姓氏来源:待考。姓氏名人:待考。姓氏郡望:待考。

序号1067 仨:sa 姓氏来源:待考。姓氏名人:待考。姓氏郡望:待考。

浏览全文 »

6 12 月, 2013 in

姓氏名片查考 |

欢迎评论或留言

[藏品简介] 陈罗庚书《百家姓》,由江苏美术出版社。全书共收录498个姓氏(其中单姓411个、复姓62个),作者通过临摹大量的汉隶经典,融合和吸取现代书家的隶法精华,形成了自己独特的艺术风格。

[相关链接] 陈罗庚,1941年1月出生,江苏苏州人,笔名陈墨、罗翁,号真山愚翁、真山人,现为徐伯荣艺术馆名誉副馆长,中国书画家协会理事,中国书画家联谊会理事、世界教科文组织艺术委员会执行委员。《百家姓》隶书作品符合大众审美趣味,深得大家喜爱,其作品被国内外多家艺术馆及收藏家、名人、爱好者收藏。

收藏感言:陈罗庚钟情隶书,集隶碑之长于一体,不断从近代和现代著名隶帖中吸收精华,撷取神韵,作品端朴、典雅,秀丽、活泼,具有传统的庙堂气象和儒家的审美情趣。其一贯坚守宏门正道的传统书法艺术法则和法度,不偏不激,平和清静,广积薄发,在当今书坛的确难能可贵。 (晓铁/藏品)

4 12 月, 2013 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

[藏品简介] 宁波汲绠斋线装石印大字本《百家姓》,年代:民国时期。尺寸:20x13cm。品相:八品。

[藏品简介] 宁波汲绠斋线装石印大字本《百家姓》,年代:民国时期。尺寸:20x13cm。品相:八品。

[相关链接] 汲绠斋,创建于1821年,距今192年。“汲绠斋”取自《庄子·至乐》篇“绠短者不可以汲深”,意思是“吊桶的绳子短,打不到深井的水”,书店主人借用其中含义,比喻知识蕴藏于书中,书是读不完的,就像是深井之水汲之不尽,而绠短者就是那些求知的读书人,若要获得更多的知识,就必须不断来书店看书买书,汲取书中的知识之“水”。

收藏感言:旧时宁波老字号书店有五家,分别是汲绠斋书局、新学会社、竞新书杜、文明学社、明星书局等,其中汲绠斋书局是最早创设也是最负盛名的。如今,现实生活中虽然水井已很少见,吊桶也成了文物,而当我从旧书摊上淘到这本书时,一种怀旧情结不禁油然而生,因为我从老字号书店招牌的背后感悟其到厚重的文化底蕴。 (晓铁/藏品)

29 11 月, 2013 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

创刊寄语:谷友告诉我《名片收藏报》预计在元旦前夕出刊,让我写点贺词,这是一个让我兴奋且充满期待的任务。兴奋的是名片收藏队伍中又多了一位知己,可以比翼齐飞;而期待的是《名片收藏报》问世能否产生共鸣,发挥它应有的价值。

成熟需要经历方能煅造;灵感必须恬静才能捕捉。任何一种新生事物的诞生、成长,都需要过程的繁衍。真诚地希望《名片收藏报》本着图文并茂、务实求新,追求真实、质朴、专注与长远的办刊的原则,集百家之长,汇众人之议,不拘一格,与志同道合朋友一同交流收藏心得,分享名片收藏的精彩。新春即将来临,放眼尽绿、遐想无限。

《名片收藏报》不奢望能与其他藏品刊物角逐攀比,相信谷友会用心地耕耘这片属于自己的土地。因为,它不仅仅是一份刊物,更是一个互动交流的平台。

寥寥数言,在此与各位朋友共勉,与《名片收藏报》共勉。

武汉 杨晓铁 于东湖梨园

2013年11月26日

后记:11月27日谷友回复。杨老师好!拜读了您赐的《创刊寄语》激动万分!这也是对我的鞭策与鼓励。我将尽全力把刊办好,来报答您和众集友们的期望。在此我代表《名片收藏报》向您表示衷心地感谢!(晓铁/文)

28 11 月, 2013 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

[藏品简介] 曾培炎,1938年12月生于浙江绍兴,1962年9月参加工作,清华大学无线电电子学系电子学专业毕业,大学学历,研究员级高级工程师,1984年至1987年电子工业部办公厅主任,先后担任计划建设司司长、电子工业部副部长、中央财经领导小组副秘书长(正部长级)、国家计划委员会副主任、国家发展计划委员会主任、党组书记、国务院三峡工程建设委员会副主任,国务院西部开发领导小组办公室主任、国务院信息化工作办公室主任、党组书记、中央政治局委员,国务院副总理、博鳌亚洲论坛理事会副理事长等职。

[藏品简介] 曾培炎,1938年12月生于浙江绍兴,1962年9月参加工作,清华大学无线电电子学系电子学专业毕业,大学学历,研究员级高级工程师,1984年至1987年电子工业部办公厅主任,先后担任计划建设司司长、电子工业部副部长、中央财经领导小组副秘书长(正部长级)、国家计划委员会副主任、国家发展计划委员会主任、党组书记、国务院三峡工程建设委员会副主任,国务院西部开发领导小组办公室主任、国务院信息化工作办公室主任、党组书记、中央政治局委员,国务院副总理、博鳌亚洲论坛理事会副理事长等职。