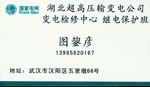

每晚10点30分,508路司机程祎都会开着最后一班车从舵落口出发,终点到达百步亭,乘客若有需要可以给他打电话,他会在就近的站点静静短时等候。程祎散发给乘客的印有联系电话的自制名片,成为夜归人的爱心票根。

每晚10点30分,508路司机程祎都会开着最后一班车从舵落口出发,终点到达百步亭,乘客若有需要可以给他打电话,他会在就近的站点静静短时等候。程祎散发给乘客的印有联系电话的自制名片,成为夜归人的爱心票根。

都市夜归人,脚步太匆匆,而赶最后一班公交车回家的人,更是要抓紧时间:因为错过最后一班车,很多人就得打的,这样一天的班可能就白上了。为给沿线乘客方便,武汉公交一公司508路33岁的司机程祎化名“末班王子”,常常给市民发放“带一脚”的求助电话卡…… 虽说只有半年的时间,而他的爱心之举,已感动了不少夜归人。

编辑感言:名片虽小,却映衬出平民司机程祎的博大胸怀,从陌生到牵挂,一张小小的名片,传递着爱心与敬业;从平淡到温暖,短短几分钟距离,“末班王子”坚守承诺,令人敬仰。 (晓铁/编辑)

5 6 月, 2012 in

孤陋寡闻拾趣 |

欢迎评论或留言

序号953 幽:you 姓氏来源:(1)以谥为姓。(2)有居幽州者以地为姓。姓氏名人:幽静。明朝山东阳信人,永乐乙酉科举人。姓氏郡望:京兆郡,今山东阳信县。

序号953 幽:you 姓氏来源:(1)以谥为姓。(2)有居幽州者以地为姓。姓氏名人:幽静。明朝山东阳信人,永乐乙酉科举人。姓氏郡望:京兆郡,今山东阳信县。

序号954 油:you 姓氏来源:古有油水(湖北公安县北),居者以油为姓。姓氏名人:油风。明代陵川人,洪武中知交趾。姓氏郡望:待考。

序号954 油:you 姓氏来源:古有油水(湖北公安县北),居者以油为姓。姓氏名人:油风。明代陵川人,洪武中知交趾。姓氏郡望:待考。

序号955 酉:you 姓氏来源:(1)伏羲之后裔曾分王黔中于酉阳。后代以封邑名为姓。(2)黄帝二十五子,其中有酉姓。姓氏名人:酉大仲。唐代陈留人。姓氏郡望:太原郡,今山西太原市。

序号955 酉:you 姓氏来源:(1)伏羲之后裔曾分王黔中于酉阳。后代以封邑名为姓。(2)黄帝二十五子,其中有酉姓。姓氏名人:酉大仲。唐代陈留人。姓氏郡望:太原郡,今山西太原市。

序号956 雨:yu 姓氏来源:古代氐族部落氐族以风、雨、雷、电作为姓氏,表示敬畏和崇拜。姓氏名人:雨霖。内蒙古民族师院政史系毕业,哲盟技工学校教师,诗歌、散文荣获省级以上文学比赛大奖,出版诗集《心梦》、小说集《缘去缘来》和散文集《飞过浪漫》。姓氏郡望:待考。

序号956 雨:yu 姓氏来源:古代氐族部落氐族以风、雨、雷、电作为姓氏,表示敬畏和崇拜。姓氏名人:雨霖。内蒙古民族师院政史系毕业,哲盟技工学校教师,诗歌、散文荣获省级以上文学比赛大奖,出版诗集《心梦》、小说集《缘去缘来》和散文集《飞过浪漫》。姓氏郡望:待考。

浏览全文 »

30 5 月, 2012 in

姓氏名片查考 |

欢迎评论或留言

福建,简称“闽”,省会福州,位于中国东南沿海,东隔台湾海峡与台湾省相望。公元前221年,秦朝建立闽越国,福建作为一个行政区划出现在中国的版图上。据史料记载,晋 代中原各姓陆续南下入闽,主要聚居地从闽北向闽江下游以及晋江流域发展,在长期的迁徙与定居中逐渐发展为聚族而居(笔者在福建永定振成楼林姓土楼前留影),成为富甲一方的海商家族。当时贵族有姓,百姓无姓,这种现象是福建姓氏的重要特点。

代中原各姓陆续南下入闽,主要聚居地从闽北向闽江下游以及晋江流域发展,在长期的迁徙与定居中逐渐发展为聚族而居(笔者在福建永定振成楼林姓土楼前留影),成为富甲一方的海商家族。当时贵族有姓,百姓无姓,这种现象是福建姓氏的重要特点。

一、中原姓氏南迁入闽。从古籍上看,福建姓氏起源最早的是关于彭祖的传说(清代董天工《武夷山志》),说明至少在周朝,由于北方民族南下福建姓氏由此而生。春秋战国时期,在浙江地区的越族逐渐强盛,建立越国,越人进入福建境内,欧冶子为有史可证的最早姓氏,后越国被楚国灭亡,部分越人在越王族率领下来到福建,同闽族融合而成闽越族,首领驺无诸建立闽越国,有驺姓、刘姓和吴姓等,中原姓氏逐步在福建产生发展。后汉武帝灭闽越国,徙民于江淮间,闽越人口顿减。 浏览全文 »

28 5 月, 2012 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

序号945 图:tu 姓氏来源:(1)颛顼之师有绿图,后代以其名为姓。(2)元朝蒙古族伯克图部,后以部落名称汉化为姓。姓氏名人:图思德。满洲镶黄旗人,清朝大臣。姓氏郡望:待考。

序号945 图:tu 姓氏来源:(1)颛顼之师有绿图,后代以其名为姓。(2)元朝蒙古族伯克图部,后以部落名称汉化为姓。姓氏名人:图思德。满洲镶黄旗人,清朝大臣。姓氏郡望:待考。

序号946 腰:yao 姓氏来源:(1)古人指自身的腰部位为姓。(2)古字“腰”与“要”两者通用,为同一姓。姓氏名人:腰加诰。明朝时河南尉氏人。姓氏郡望:待考。

序号946 腰:yao 姓氏来源:(1)古人指自身的腰部位为姓。(2)古字“腰”与“要”两者通用,为同一姓。姓氏名人:腰加诰。明朝时河南尉氏人。姓氏郡望:待考。

序号947 尧:yao 姓氏来源:帝喾少子,姓伊耆,名放勋,号陶唐氏,谥号尧,史称唐尧,其后世子孙遂以祖上谥号为姓。姓氏名人:尧暄。北朝北魏臣,字辟邪,本名钟葵,孝文帝始立三长,令其为东道十三州使,从征及出使检察三十余次,皆有克己奉公之称。姓氏郡望:河间郡,今河北献县。

序号947 尧:yao 姓氏来源:帝喾少子,姓伊耆,名放勋,号陶唐氏,谥号尧,史称唐尧,其后世子孙遂以祖上谥号为姓。姓氏名人:尧暄。北朝北魏臣,字辟邪,本名钟葵,孝文帝始立三长,令其为东道十三州使,从征及出使检察三十余次,皆有克己奉公之称。姓氏郡望:河间郡,今河北献县。

序号948 宜:yi 姓氏来源:周灭商后,将宜地(今江苏镇江附近)封给泰伯之孙,称宜侯,后代为感恩,遂以封邑为姓。姓氏名人:宜兆熊。雍正对其很赏识,称“一字不识,但操守尚优,心术亦正,蔼然有忠爱之诚”,曾任职史部尚书。姓氏郡望:巴西郡,今四川阆中。

序号948 宜:yi 姓氏来源:周灭商后,将宜地(今江苏镇江附近)封给泰伯之孙,称宜侯,后代为感恩,遂以封邑为姓。姓氏名人:宜兆熊。雍正对其很赏识,称“一字不识,但操守尚优,心术亦正,蔼然有忠爱之诚”,曾任职史部尚书。姓氏郡望:巴西郡,今四川阆中。

浏览全文 »

21 5 月, 2012 in

姓氏名片查考 |

欢迎评论或留言

在芸芸众姓之中,有竹字头的“符”姓,也有草字头的“苻”姓,其实这是两个姓氏,符姓系承姬氏,苻姓源自蒲氏

,貌如虎贲,却经常被人混为一谈。根据《姓纂》记载:鲁顷公孙公雅为秦符玺令,后代遂以“符”为姓。依照《晋书苻洪载记》记载,苻姓则是由蒲氏所改。前者得姓于两千多年前的春秋战国时期,后者则始见于距今约1600多年以前的南北朝时期。虽然符、苻二姓的源流和得姓时间各殊,但如果往上推溯则都属黄帝轩辕氏的后代子孙。

编辑感言:解放初期,国家施行文字改革,推广简化字,苻姓因此改为符姓或符姓改为付姓,其中河南省太康县符草楼乡在正式公文及场合被写为“付草楼”,后世子孙改为付姓。(晓铁/编辑)

8 5 月, 2012 in

孤陋寡闻拾趣 |

欢迎评论或留言

“稂”(láng)姓,在《中国姓氏统计》公布的新百家姓中,没有它的踪迹,稂字在字典里面表示一种草木。虽是稀少姓,但据公安户政名门部门统计,在株洲“稂”姓有145人。“这个姓好奇怪,这个字是跟良好的良一个读法么?”,“你不是汉族人吧?”23岁的稂丽每逢介绍完自己,被人问得最多的就是这两句话。稂丽说,直到上小学才发现“稂”还是个稀奇姓,因为连老师不知道这个字读什么”。从上大学开始,她就慢慢研究起自己的姓氏,对于姓氏起源,稂丽说,稂姓起源于朱元璋的后代谷王朱橞,当年他图谋造反,后被废为庶人,贬到今湖南衡东一带,赐姓为稂,意为危害朱家的恶草,只是这个传说并没有经过考证。为此,稂丽向爷爷求证,爷爷告诉她这个姓氏可能起源于一个叫‘穰苴’的大司马,最初的写法是‘穰’,后去繁存简,渐渐将“襄”改写成“良”,变成现在的“稂”。一次回老家,稂丽发现很多村民的凳子上、桌子上都写了一个“穰”字,这一细节印证了爷爷的说法。

编辑感言:“稂”作为姓氏,读“láng”,而不读“yàng”,虽然韵母一样,但声母发音不同,在中古音转化为普通话的过程中,“稂”统一规定读“láng”,之所以还遗留“yàng”读法,是由于受当地方言影响,再加上口耳相传的原因,因此并没有“yàng”这种读法。 (晓铁/编辑)

28 4 月, 2012 in

孤陋寡闻拾趣 |

1 条留言

壬辰清明,浙江临安市首次在钱王陵隆重公祭吴越国王钱镠诞辰1160周年。整个祭祀活动按照中华传统仪式进行,良辰吉时,祭典开始,击鼓撞钟、贡祭品、奏祭乐、恭祭文、奉祭舞、敬清香、诵家训、献花篮等,穿戴唐代衣服的礼兵抬起牛猪羊三牲及祭品一丝不苟;广场上铺着长长的红地毯,临安水龙、十八般武艺、《还乡歌》等临安民间艺术表演相继登场;《还乡歌》为钱武肃王50岁衣锦还乡时创作,这次由《梁祝》主创者之一何占豪作曲,曲调热情欢快,意境高远深邃,让人赞不绝口。专程从美国前来祭祀的中国科学院外籍院士钱煦以及钱学森之子钱永刚、钱伟长之子钱元凯、钱三强之子钱思进等宗亲,将一炷炷清香,小心翼翼地插入宝鼎香炉;敬香后,钱文忠宗亲激情满怀地带领500余位钱氏后裔诵读《钱氏家训》,表达了钱王后裔对祖先的崇敬。

编辑感言:钱王后裔名人辈出,这同钱王“子孙虽愚,诗书须读”,“忠厚传家”等遗训有关。钱镠是个传奇人物,以“民为社稷之本,土乃百物所生”为治国理念,实施保境安民,轻敛薄赋,捍海筑堤,浚湖治河等治国举措,使吴越国物阜民丰,独享太平与繁华,成就了“上有天堂,下有苏杭”的美誉。一部北宋流传至今的《百家姓》开头便是“赵钱孙李”,赵家是皇帝,钱姓排名第二,说明当时百姓拥戴钱王和平统一祖国的决策,因此钱王文化是中华民族共同的精神财富,盛世祭典将永远激励海内外华人发扬爱国、创业的传统,为中华民族复兴再立新功。 (晓铁/编辑)

28 4 月, 2012 in

孤陋寡闻拾趣 |

欢迎评论或留言

据《重庆晨报》载:从2000年开始,重庆福利院为无名的孤儿起名时取“渝”姓,据工作人员介绍,来福利院的孤儿分为有名和无名两种,父母留下纸条的,就保留原姓和原名;而无名的就取“渝”姓,如渝河洋、渝浩景等;有些姓则跟送来人的姓,也可跟着院长、老师、工作人员姓。之所以为孩子取“渝”姓,主要是因为“渝”代表重庆的意思,一方面让孩子永远铭记党和政府的温暖,另一方面可以培养孩子的家庭幸福感。

编辑感言: 福利院的孤儿,尽管大都是因为疾病而被父母遗弃,但在这里他们有了自己的姓氏,在福利院重新得到温暖,健康幸福地成长。据了解,其他省市的福利院在给孤儿取姓时有的采用“国”、“党”、“福”、“华”等姓,笔者认为,这样做容易使其身份标签化,让人从姓上联想到其身份。因此,建议福利院为孤儿起名尽量选用《百家姓》中的常见姓,而慎用带有“政治色彩”的姓,以体现人文关怀。 (晓铁/编辑)

18 4 月, 2012 in

孤陋寡闻拾趣 |

欢迎评论或留言

每晚10点30分,508路司机程祎都会开着最后一班车从舵落口出发,终点到达百步亭,乘客若有需要可以给他打电话,他会在就近的站点静静短时等候。程祎散发给乘客的印有联系电话的自制名片,成为夜归人的爱心票根。

每晚10点30分,508路司机程祎都会开着最后一班车从舵落口出发,终点到达百步亭,乘客若有需要可以给他打电话,他会在就近的站点静静短时等候。程祎散发给乘客的印有联系电话的自制名片,成为夜归人的爱心票根。