《杨德云家谱纪念相册》文选

我族杨姓繁衍至今,辉煌显赫几千年,竞相贵显各争先。从秦汉魏晋时期的四世三公(杨款、杨震、杨彪)到西晋三杨(杨骏、杨珧、杨济);从隋朝杨姓成为国姓,到唐朝杨姓称为宰相辈出的姓氏(共有十一位宰相);宋朝时期尤以杨家将满门忠烈光宗耀祖,其威武风光不言而喻。随着时代的沧桑更迭,杨氏族人散居全国各地,有的远涉重洋定居海外,以至亲情隔膜,彼此不相往来,后代子孙亦不知祖先概貌。《杨德云家谱纪念相册》旨在沟通宗族血亲间的固有联系,缅怀先人,传承和光大杨姓。

一、杨姓来源:

据史料和谱牒记载,杨姓来源有四种说法,但最为传统的起源称,杨姓出自姬姓。(1)“剪桐封弟”。周成王姬诵封弟弟叔虞于唐,人称唐叔虞。唐叔虞的儿子燮继位后,因唐地有晋水,就改称晋侯。周宣王之子尚父,幽王时被封为杨侯,春秋时晋国灭杨,杨成为晋国羊舌肸的封地。晋武公(燮的第10世孙)时封次子伯侨于杨,称杨侯,史称杨姓受姓始祖。伯侨之孙突食采于羊舌,为羊舌大夫,是为羊舌氏。突之孙肸,字叔向,又称叔肸,因戴晋有功,被分封于杨氏邑,其子伯石以邑名为氏,称杨氏。公元前514年,晋灭羊舌氏,伯石有子逃往华山仙谷,遂居华阴,称为杨氏,史称杨氏正宗。(2)赐姓。三国时,诸葛亮平定哀牢夷(湖南、贵州的僚族分支)后,赐当地少数民族为赵、张、杨、李等姓。(3)他姓改姓杨。如福建林姓迁居广东梅州后改姓杨。《北史》载,杨义臣本姓尉迟,后改杨氏。(4)其他民族改姓。如北魏孝文帝迁都洛阳后,施行汉化,有代北三字姓莫胡卢氏改为杨氏。

二、迁徙分布

杨姓的发源地在今山西省境内。杨为晋所灭后,其子孙便向西发展繁衍,首先是迁入陕西境,后再迁入山西省汾水中游的霍县一带,而后繁衍至今河南省境内,成为后世杨姓发展的主流。至汉代时,杨姓已广泛分布于我国北方大部分地区。杨姓入川也在此时。晋、唐时期是杨氏在南北方繁衍的重要时期,尤其以南方的繁衍最为突出,在此时期,多因西晋末年的“永嘉之乱”和唐代的“安史之乱”而引发中原杨氏大举南迁。至宋代起,杨姓子孙迁入江苏,其中以上海、无锡、常州、京江、毗陵、六合等地居多,也最为显赫。

另据《练川杨氏族谱》记载,最早来到上海的杨姓,是北宋宣和年间的杨敏求,祖籍关西弘农人。宋徽宗时任大夫,为官正直,不愿结党营私,因得罪奸相蔡京,罢职南迁至上海杨甸角(今望新乡杨甸村),始有杨甸角杨氏一世,传至二十七世孙杨畬(清嘉庆年间官河南涉县知县)后,杨甸角杨氏“亦稍稍散之他所,其远者在京师,其近者犹不出嘉定之境”,其曾孙杨滋,曾任两淮安抚制置使,抗击金兵,战功卓著。妹九莲,号称杨九娘,据族谱记载“有勇略,与元太祖女将耶律氏战得胜”,洪武五年(1372年)被封为女灵侯。尔后有几支杨氏迁入上海地区:南宋初有大商人杨垢,随康王南渡,自河南定居宝山白沙,“潜心经商,诚一无伪,商民共信,聚集成市”;宋末杨荣从上虞迁上海;另支杨氏,与钟、王、李三姓被流配到奉贤滨海地区;元代渤海滨州人杨乘、嘉靖进士杨道亨的先人,相继自杭州和河南迁入青浦;元末钱塘杨瑀迁南汇下沙;著名诗人诸暨杨维桢避乱华亭天马山。明清后以杨姓命名的地方遍及上海城区,如杨甸角、杨行镇(杨垢经商地)、杨王镇(奉贤杨氏垦殖区,今光明乡杨王村),及青浦的杨扇、杨舍、杨垛、杨园、杨新,浦东的杨思,市区西北的杨家桥,市南的杨家渡等。杨氏荣耀而古老,现今杨姓人口居上海姓氏人口中第1位,为中国第六大姓,人口众多,分布广泛。

三、杨姓堂号:

1、“四知堂”:据史料记载,杨震当荆州刺史时,非常清廉。一次昌邑令王密为了感谢举荐之恩,在夜里带黄金到杨震家里行贿,遭受杨震严厉地斥责,王密笑着对杨震说:“现在是深夜,地点在您府上,决不会有人知道的,请收下吧!”,杨震义正词严地说:“天知、地知、你知、我知,怎么说没人知道呢?”,王密听了羞愧地谢罪走了,于是杨震廉洁奉公成为千古佳话,广为传颂,杨氏因此以“四知”为堂号。

2、“关西堂”:东汉时有关西人杨震,博览明经,人称“关西孔子”,杨氏便以“关西”为堂号。

四、杨姓郡望:

杨姓在长期的繁衍播迁过程中形成的郡望主要有:1、弘农郡,治所在弘农(今河南灵宝北)。2、天水郡,治所在平襄(在甘肃通渭西北)。3、河内郡,治所在怀县(今河南武陟县西南)。河南是杨姓密集的省份,也是杨姓的主要发源地,有“天下杨氏出弘农”之说。其中弘农郡望在西汉时非常出名,到唐代时成为宰相世家,尤为鼎盛。

五、杨姓文化

杨姓修谱历史悠久,源远流长,在漫长的家族文化史中,忠、勇、孝、敬、勤、俭、仁、义,是杨姓文化的精髓。

忠:上而事君,下而交友,此心不亏,终能长久。

孝:敬父如天,敬母如地,汝之子孙,亦复如是。

勤:大富由命,小富由勤,血汗为运,勤劳立身。

俭:量其所入,度其所出,开销如常,吃着相似。

儿时听母亲讲,祖父杨德云于1947年病逝,母亲只对照片留有印象,所以家谱中涉及祖父及族谱等相关史料无从查考,这不能不说是件憾事。古人云:“四十而不惑”,而今我已届不惑之年,岁月的磨难使我感悟到亲情的可贵,“人活一世,草木一春”,我且有负于先辈,亦不能失教于后代。对先祖的追寻,对人生的思考,使我萌生了编辑家谱的念头,希望借助有限的文字影像资料让后代知晓:“参天之木,必有其根,怀山之水,必有其源”,我们与祖先血脉相连,祖先恪守的“清白传家”的家风,一定会通过亲情血脉,源源不断地传承下去。 (晓铁/文)

难以忘却的记忆—缅怀逝去的亲人

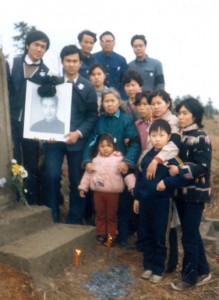

对于孩提时代的一些事情,现在大多忘却了,不过我依然保存着对祖母、外祖父母以及父亲的完整印象,虽然他们离开人世已经久远,然而每到清明,我们都要前往黄金桥墓地凭吊,以寄托思念之情。

我在家排行老五,小时候顽皮、任性,常常因为赤脚玩耍挨祖母打骂。从我记事起,童年的大多时光是在祖母身边渡过,记忆最深刻的事是,祖母喜欢大姐和哥哥;我们特别喜欢吃祖母做的上海红烧肉。每逢节假日兄弟姊妹会跟随父母去武昌华师探望外公外婆,那时候外祖父在华中师范学院从事财会工作,周末学院放电影,父母常陪我们同去,一家人谈笑风生,尽享天伦之乐。外祖母勤劳一生、勤俭持家,只要我们去总会想方设法改善生活。外祖母有吃斋念佛的习惯,出于敬重我们从不提她最忌讳的字,就连碗、筷都主动分开,怕沾上油腥惹她生气,我知道吃斋是件很苦的事。

兄弟姊妹中数我上学较晚,大约六岁半才接受正规的启蒙教育。由于受文化大革命思潮影响,从小学到高中基本上是在各种运动和学工学农劳动中渡过,因此荒废了正常的文化课学习,令人懊悔不已。1977年中学毕业踏上社会,先后经历了知青下放、部队服役、电大学习、工厂转干、财务审计等几个重大阶段。尽管岁月差强人意,但我认为现在从事的职业———会计,与父亲有着密切的关系。1983年我从部队退役后被安置到父亲单位工作,同年考取电大,单位教育科考虑到父亲是老财会,就帮我选报了会计专业,说是“子承父业”。童年时我曾想当作家、诗人、外交家,现在看来还是会计这个职业更适合我,我觉得这也许是父亲遗传基因的结果。在我读书期间,父亲病重长年卧床,当他感觉身体状况好些时,总不忘向我传授财会工作经验,这些对我日后的工作帮助极大,使我每逢事业成功长进之时,仍然感恩不尽,难以忘怀。

父亲一生踏实做人,工作兢兢业业。由于“文革中”政治上蒙受冤屈,使身心遭受摧残,创伤难以愈合,以至嗜好烟酒,忧郁成疾。1979年11月患脑血栓中风导致右半身偏瘫,七年后终因医治无效病逝,享年63岁。

父亲生病住院期间,由于工作原因,我很少陪护、照料,给予精神上的慰籍,时至今日仍感到遗憾。所以每当清明节,家人前往黄金桥墓地祭拜时,我都难以排解负疚之心。为了安慰母亲,我曾提笔写了一首悼词,以寄托哀思。值得欣慰的是母亲将此稿留存至今,现选编入册以祭奠逝去的亲人们。

父亲孩儿把你唤,母亲失时儿泪滴。

噩耗傷人最为凄,悲从天降如霹雳,

热泪洒落语难言,慈父悄然离人间,

临别儿子未尽孝,多烧纸钱常祭奠。

儿慰母亲宽其心,母哭揪碎儿的心,

劝母不要心傷尽,儿女自会分忧情。 (晓铁/文)

母亲,在我的心里您一直都很年轻

童年时,您抱我的臂膀总是那么有力

母亲,在我的心里您一直都很美丽

成年时,您看我的眼神总是那么清净

成长的经历遭遇无数坎坷和风雨

是母亲给我勇气

回首过去,您的抚慰教会我,面对生活充满感激

您的教导告诉我,面对困难不断进取

您的鼓励鞭策我,面对挫折要坚强更要坚定信心

从童稚的顽皮到年少的叛逆

母亲,您用微笑抹去我心灵的点点灰迹

您用宽容让我学会理解和耐心

您用善良让我懂得委屈的真正含义

欢畅您愿与我共享,忧愁您独自默默承受

您的爱像三春的暖阳照耀我前进中的每一步足迹

母亲,在我的心里您是世界上最伟大的一部书籍

让我把生命的养分自由汲取

母亲,在您八十华诞的今天

可否听见我发自肺腑的声音

—–感谢母亲 (晓铁/文)