[藏品简介] 丰一吟,1929年5月生于浙江省石门镇(今属桐乡市),父亲是著名画家丰子恺。1943至1948年就读于国立艺术专科学校应用美术系,1994至1996年分别赴新加坡、菲律宾、马尼拉、马来西亚槟城,为佛教慈善事业举行个人书画义展。1996年任浙江省金华县丰子恺研究会名誉会长,主要从事丰子恺研究工作,并参加一些社会活动。

[藏品简介] 丰一吟,1929年5月生于浙江省石门镇(今属桐乡市),父亲是著名画家丰子恺。1943至1948年就读于国立艺术专科学校应用美术系,1994至1996年分别赴新加坡、菲律宾、马尼拉、马来西亚槟城,为佛教慈善事业举行个人书画义展。1996年任浙江省金华县丰子恺研究会名誉会长,主要从事丰子恺研究工作,并参加一些社会活动。

[相关链接] 丰子恺,1898年至1975年,原名丰润,又名丰仁,浙江桐乡石门镇人,中国现代画家、散文家、美术教育家和音乐教育家、翻译家,是一位在多方面卓有成就的文艺大师。曾任中国美术家协会常务理事、美协上海分会主席、上海中国画院院长、上海对外文化协会副会长等职,被誉为“现代中国最像艺术家的艺术家”,其风格独特的漫画作品内涵深刻,耐人寻味,深受人们的喜爱。丰子恺是我国新文化运动的启蒙者之一,早在上世纪20年代就出版了《艺术概论》、《西洋名画巡礼》等著作,一生出版的著作达一百八十多部。

收藏感言:丰子恺纪念馆位于浙江省嘉兴市桐乡市石门镇,是全国唯一的一家专职漫画馆,这里不仅展出丰子恺本人作品及其生平介绍,还设有诸漫画名家作品陈列室,每个展厅内容物丰富,各有特色,游人络绎不绝。一幅画一段往事;一幅画一片真情;一幅画一个年代;一幅画一种人生。 (晓铁/藏品)

8 12 月, 2009 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

[藏品简介] 本馆所藏的几本年历为实用文化工艺品,制作者将《百家姓》以书法形式与日历有机结合,制作成台历或者挂历,深受大众喜爱。

(杨)鞭辞牛迎瑞虎,

(晓)知收藏漫无边,

(铁)心实意交藏友,

(恭)祝诸位精品全,

(贺)岁年历怡情趣,

(佳)品分享尽欢颜,

(节)俭淘宝胜过年。

[相关链接] 年历是一种单张印刷品或按月印有一年内各月份的日期、星期、节气等,主要有阳历,阴历,阴阳历三种。阳历以地球公转周期为依据,阴历以月相变化为依据,阴阳历则结合两者特点。世界上最通用的是阳历,而中国使用的一般是阴阳历。 藏头诗是诗歌中一种特殊形式的诗体,它将所说之事分藏于诗句之首,每句的第一个字连起来读,表达了作者的某种思想,其涵义深刻、雅俗共赏。

收藏感言:80年代左右年历市场百花齐放,异常繁荣,但到了90年代末期年历作为文化用品,因其文化品位不高,文化内涵不深,创新意识不够等原因,逐渐淡出人们视野,不在成为大众家庭必备物品。作为百家姓收藏玩家,我以为将《百家姓》与台历的实用功能相结合可以极大增强台历的鉴赏性、实用性、收藏性。新型的年历在设计理念上应该多融合时代元素,将《百家姓》(含考证、注音)、书法、日历以台历的形式(挂历早已失宠),台历的内芯设计成便于翻阅的活页形式,封皮上开切口以方便折成支撑板;封皮表层可装裱,也可采用与内芯一起打孔,装上卡环的形式,合拢时即成一本内容精致收藏品。封皮可用硬质纸或其它适合的材料制作,表层可根据各种不同需要装裱成不同图案、颜色,以形成不同档次的系列产品。经过改良和创新传统年历样式,并赋予丰富的文化内涵,相信新型年历一定会重回千家万户,成为文化产品市场上的奇葩。

7 12 月, 2009 in

姓氏藏品欣赏,

姓氏人名诗趣 |

欢迎评论或留言

“孙藤翘楚同”?错了?没错,这是北京一个男孩子的名字。孩子的父亲姓孙,母亲姓藤,“翘楚”,意谓杰出人才;“同”为父母之共同结晶。在汉族中两三个字的姓名司空见惯,四个字的姓名也不稀罕,因为有人是复姓,如东方、司马、欧阳。近来也有人同时取父姓和母姓为姓,两个字的“名”缀后。因此“五字姓名”的出现,令人备感新奇。

据《北京晨报》报道,在公安机关登记的姓名中,五个字的姓名已不少见。国家语言文字工作委员会张书岩研究员认为,五字姓名与个性化时代来临有关。改革开放前,每个人都趋同,不可能出现这一现象,而目前宽松的社会环境给了人们充分张扬个性的空间。在没有专门法律约束时,别说“五字姓名”,还会出现更多的姓名形式。

北京市公安局户籍处王女士介绍说,当前公安部使用的人口信息管理系统由于考虑到了少数民族及少量外国侨民使用音译汉字姓名的需要,“姓名”一栏可以输入十多个汉字,虽然五字姓名可以大大降低重名概率,体现个性,但是目前社会许多行业、部门开发的软件中,“姓名”栏一般只设置了四个汉字的宽度,如准考证号、民航机票等都很难处理“五字姓名”,给工作带来不少麻烦。而两个字、三个字的姓名重名又太多,麻烦同样存在。

据了解,目前中国公安部门对姓名还没有统一规定,姓名有一定随意性。但已有不少专家注意到了问题的严重性,全国政协委员、国家语委原副主任、语言学家王均研究员向全国政协递交提案,呼吁及早制定一部《姓名法》,以规范管理全国姓名。 (晓铁/编辑)

26 11 月, 2009 in

孤陋寡闻拾趣 |

欢迎评论或留言

[中国网通卡]新百家姓全套100枚。 [中国卫通卡]广西网通公司发行电话卡百家姓全套3枚。 [中国电信卡] 2002年中国电信一分为二,南方部分称为新中国电信,北方部分称为网通通信。使用了8年多的IC卡也变成了两种系列,网通IC成为一个全新的系列,本套IC卡为网通2004第9套寻根问祖图腾“百家姓”全套4枚。 (晓铁/藏品)

[中国网通卡]新百家姓全套100枚。 [中国卫通卡]广西网通公司发行电话卡百家姓全套3枚。 [中国电信卡] 2002年中国电信一分为二,南方部分称为新中国电信,北方部分称为网通通信。使用了8年多的IC卡也变成了两种系列,网通IC成为一个全新的系列,本套IC卡为网通2004第9套寻根问祖图腾“百家姓”全套4枚。 (晓铁/藏品)

26 11 月, 2009 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

敬姓,读音jìng。姓氏来源:(1)出自黄帝之孙敬康之后,姬敬康的后裔子孙以先祖名字敬为氏,为十分古早的姓氏之一。(2) 春秋时期齐国陈厉公之子仲,去世后齐王赐其谥号为“敬”,史称田敬仲完,其后裔子孙中遂以谥号“敬”为氏 。

据考,敬姓在历史沿革中曾有过几次改姓:

一、北宋时期有位大臣文彦博,祖上本来姓敬,曾祖父在后晋政权中为官,因后晋高祖名石敬瑭,“敬”字犯了帝讳,为避讳将敬字拆开,一分为二,改姓文、苟。

二、清朝初年,有一支敬氏后裔在清朝初期,因不满清朝的统治,将敬氏改为静氏,“静”字从右往左念为“争——青”,意在征伐清朝之意。而当年另有一支敬氏族人则在清朝初期,为取悦满清王朝,改姓为靖氏,“靖”字从左往右念为“立——青”,意在拥立清朝之意,两支敬氏族人因政治立场的不同而分道扬镳为二姓。

三、清朝初期山东有敬姓兄弟两人,一人精文,一人通武,相传习文者被清高宗爱新觉罗·弘历(乾隆大帝)赐为静氏;习武者则被赐为靖氏。 (晓铁/编辑)

26 11 月, 2009 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

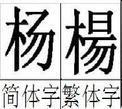

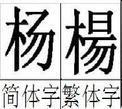

时常听到杨姓人介绍自己的姓氏时,会说“杨”就是“木”“易”杨,其实这是一种以讹传讹的错误解释。“杨”字左边的确是个“木”字,但右边却不是“易”,而是“昜”(yáng)比易多一横。《说文解字》解释为“从日,从一,从勿”,即合起来拨开乌云,见太阳之意。所以正确的说法当为杨是“木”“昜”的杨,或者白杨的杨,而非“木”“易”杨。 (晓铁/编辑)

时常听到杨姓人介绍自己的姓氏时,会说“杨”就是“木”“易”杨,其实这是一种以讹传讹的错误解释。“杨”字左边的确是个“木”字,但右边却不是“易”,而是“昜”(yáng)比易多一横。《说文解字》解释为“从日,从一,从勿”,即合起来拨开乌云,见太阳之意。所以正确的说法当为杨是“木”“昜”的杨,或者白杨的杨,而非“木”“易”杨。 (晓铁/编辑)

12 11 月, 2009 in

孤陋寡闻拾趣 |

欢迎评论或留言

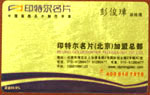

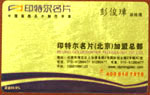

[藏品简介] 彭俊璋足金99.9%名片,采用韩国创新工艺技术把传统纸质名片内容印制在24K金片表面,不仅具有防水、防紫外线,耐酸碱等特点,而且色彩鲜艳,典雅大方,体现出与众不同的个性风范和高贵气质。

[藏品简介] 彭俊璋足金99.9%名片,采用韩国创新工艺技术把传统纸质名片内容印制在24K金片表面,不仅具有防水、防紫外线,耐酸碱等特点,而且色彩鲜艳,典雅大方,体现出与众不同的个性风范和高贵气质。

[相关链接] 印特尔名片公司总经理彭俊璋先生,自九十年代末一直致力于中国名片行业的创新与发展,1999年创办国内第一个名片行业交流网站《名片大世界》(现更名为《中国名片网》,经过10年发展成为中国名片行业最大的门户网站。凭着这个前瞻性的理念和对市场的准确判断,2004年5月彭俊璋先生正式申请并成功注册国内第一个定位于高端个性化市场的名片品牌“印特尔”,其寓意为“印出特别的你!”。

收藏感言:名片作为与外界交往的媒介,代表一个人的地位、品位和价值取向,是其身份的象征。传统黑白名片以及大众化彩色拼版印刷的铜版纸名片,已远远不能满足人们日益提高的个性化需求,因此名片的个性化、高档化、品牌化已经成为未来发展的新趋势。 (晓铁/藏品)

11 11 月, 2009 in

名人名片收藏,

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

近代由于人们望文生意,误将“璩qu”姓写成或读成“琚ju”姓,故有“琚”“璩”通用,“璩”“琚”不分的说法,于是一些人将错就错,以错传错至今。

蘧(璩)姓来源可追溯到周天子的姬姓,周公旦辅佐成王,分封诸侯时,将同父同母弟康叔分封到卫地,建都朝歌,史称康叔。随着康叔到卫地的姬姓祖氏,其中一只居住在蒲邑东不足5公里的一个丘岗上,山坳中到处生长着蘧藕,蘧是荷花的另一种名字。蒲邑位于蒲水和济水之间,古代这里树林成荫,丘岗连绵,山清水秀,池塘洼地蘧花怒放,居住在这里的先民,敬慕蘧花出污泥而不染的高雅洁净,就以物为地名称蘧丘。居住在蘧丘一带的周王室后裔,因辅佐卫国国军康叔有功,其中一人被封在蘧丘,封曰蘧伯,后来又设置了蘧伯乡。出此以后,居民以地名(蘧丘)以封爵(蘧伯)为姓,遂有蘧姓。由于蘧与璩读音相同,所以蘧姓在发展过程中,部分蘧姓人把姓氏改为意思较好的璩姓,也有少数蘧姓人单把草头去掉,改为遽(音渠,又音巨)姓。璩姓在发展过程中,特别是解放后多数改为琚姓,读音也相应有所改变读居,因此琚、璩、蘧、遽四姓同源,并存于世。 (晓铁/编辑)

11 11 月, 2009 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

山西是中华文化的发祥地之一,华夏姓氏在形成过程中有很多起源于山西,如民间广为流传的“尧都平阳”、“舜都蒲坂”、“禹都安邑”、“后稷教民稼樯于稷山,嫘祖教民养蚕于夏县”等亦在山西。

山西是中华文化的发祥地之一,华夏姓氏在形成过程中有很多起源于山西,如民间广为流传的“尧都平阳”、“舜都蒲坂”、“禹都安邑”、“后稷教民稼樯于稷山,嫘祖教民养蚕于夏县”等亦在山西。

据199O年全国第四次人口普查统计,山西全省使用汉字姓共有2363个,其中单字性2281个,双字姓82个(秦耀普《山西人口姓氏大全》山西经济出版社1991年出版)。笔者通过对已收集到的姓氏名片进行研究,发现以下姓氏起源于山西。

1、王姓

姓氏来源:(1)周灵王太子晋,因对父亲直谏被贬为平民,迁居于琅邪,世人顾及其后代是周朝的贵族,称他们为王家,其后便以“王”为姓。(2)秦灭六国后,各国王族避难散居,至汉朝初年纷纷易姓为“王”姓。(3)西汉末年王莽当朝时赐姓“王”氏。姓氏名人:王昭君。汉秭归人,西汉元帝时宫女,为人正直贤贞,因不愿贿赂画工毛延寿,入宫数年不见帝,竟宁元年请嫁出塞,与匈奴和亲。姓氏发源地:太原郡,今山西省太原市晋阳。 浏览全文 »

4 11 月, 2009 in

姓氏文化笔谈 |

追根溯源 认祖归宗——姓氏源流探究之山西篇已关闭评论

[藏品简介] 丰一吟,1929年5月生于浙江省石门镇(今属桐乡市),父亲是著名画家丰子恺。1943至1948年就读于国立艺术专科学校应用美术系,1994至1996年分别赴新加坡、菲律宾、马尼拉、马来西亚槟城,为佛教慈善事业举行个人书画义展。1996年任浙江省金华县丰子恺研究会名誉会长,主要从事丰子恺研究工作,并参加一些社会活动。

[藏品简介] 丰一吟,1929年5月生于浙江省石门镇(今属桐乡市),父亲是著名画家丰子恺。1943至1948年就读于国立艺术专科学校应用美术系,1994至1996年分别赴新加坡、菲律宾、马尼拉、马来西亚槟城,为佛教慈善事业举行个人书画义展。1996年任浙江省金华县丰子恺研究会名誉会长,主要从事丰子恺研究工作,并参加一些社会活动。

[中国网通卡]新百家姓全套100枚。 [中国卫通卡]广西网通公司发行电话卡百家姓全套3枚。 [中国电信卡] 2002年中国电信一分为二,南方部分称为新中国电信,北方部分称为网通通信。使用了8年多的IC卡也变成了两种系列,网通IC成为一个全新的系列,本套IC卡为网通2004第9套寻根问祖图腾“百家姓”全套4枚。 (晓铁/藏品)

[中国网通卡]新百家姓全套100枚。 [中国卫通卡]广西网通公司发行电话卡百家姓全套3枚。 [中国电信卡] 2002年中国电信一分为二,南方部分称为新中国电信,北方部分称为网通通信。使用了8年多的IC卡也变成了两种系列,网通IC成为一个全新的系列,本套IC卡为网通2004第9套寻根问祖图腾“百家姓”全套4枚。 (晓铁/藏品)

时常听到杨姓人介绍自己的姓氏时,会说“杨”就是“木”“易”杨,其实这是一种以讹传讹的错误解释。“杨”字左边的确是个“木”字,但右边却不是“易”,而是“昜”(yáng)比易多一横。《说文解字》解释为“从日,从一,从勿”,即合起来拨开乌云,见太阳之意。所以正确的说法当为杨是“木”“昜”的杨,或者白杨的杨,而非“木”“易”杨。 (晓铁/编辑)

时常听到杨姓人介绍自己的姓氏时,会说“杨”就是“木”“易”杨,其实这是一种以讹传讹的错误解释。“杨”字左边的确是个“木”字,但右边却不是“易”,而是“昜”(yáng)比易多一横。《说文解字》解释为“从日,从一,从勿”,即合起来拨开乌云,见太阳之意。所以正确的说法当为杨是“木”“昜”的杨,或者白杨的杨,而非“木”“易”杨。 (晓铁/编辑)

[藏品简介] 彭俊璋足金99.9%名片,采用韩国创新工艺技术把传统纸质名片内容印制在24K金片表面,不仅具有防水、防紫外线,耐酸碱等特点,而且色彩鲜艳,典雅大方,体现出与众不同的个性风范和高贵气质。

[藏品简介] 彭俊璋足金99.9%名片,采用韩国创新工艺技术把传统纸质名片内容印制在24K金片表面,不仅具有防水、防紫外线,耐酸碱等特点,而且色彩鲜艳,典雅大方,体现出与众不同的个性风范和高贵气质。 山西是中华文化的发祥地之一,华夏姓氏在形成过程中有很多起源于山西,如民间广为流传的“尧都平阳”、“舜都蒲坂”、“禹都安邑”、“后稷教民稼樯于稷山,嫘祖教民养蚕于夏县”等亦在山西。

山西是中华文化的发祥地之一,华夏姓氏在形成过程中有很多起源于山西,如民间广为流传的“尧都平阳”、“舜都蒲坂”、“禹都安邑”、“后稷教民稼樯于稷山,嫘祖教民养蚕于夏县”等亦在山西。