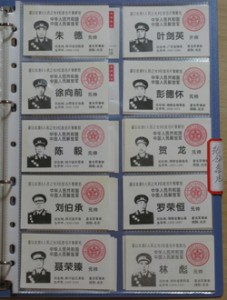

笔者业余爱好收集姓氏名片,目前已累计收集到不同姓氏名片1100多种。2008年曾愿望收集2008种不同姓氏的名片,可由于时间紧迫,对难度预计不足,最终未能如愿,这不能不说是件憾事。尽管如此,收集4000种姓氏名片的脚步,一刻没有停止。当闲暇之余,浏览整理好的名片册时,其中的乐趣旁人无法感受,尤其当意外得到一枚罕见姓氏名片时,那种喜不自禁的滋味着实令人陶醉。

据史料记载,我国历史上曾出现过一万多个姓氏,其中3000多个沿用至今,而经常使用的仅有500个左右。1978年,国家有关部门对北京等7大城市的姓氏使用情况调查披露,北京市有姓氏2225个,上海市有1640个,沈阳市有1270个,武汉市有1574个,重庆市有1245个,成都市有1631个,7大城市姓氏合起来统计共有2694个。1984年,中国文字改革委员会汉字处对全国1982年人口普查资料进行分省区抽样调查,共抽查174900人,得到姓氏737个。两年后,中国科学院遗传所也对这些普查资料进行随机抽样调查,共抽查537429个汉族人,共发现姓氏1066个。至1989年,国家语言文字工作委员会汉字处又利用1982年的人口普查资料,对全国六大方言区570822人进行统计,得到姓氏1086个。上述3次抽样调查所得姓氏合在一起,共有1436个。造成这种姓氏较少的原因主要与抽样有关,被抽的人口比例不大,无疑有大量的姓氏因为没有被抽样而遗漏下来。从已知的姓氏统计资料看,各省市自治区所使用的姓氏都在1000个以上,但这些姓氏的使用频率和拥有的人口情况十分悬殊。若将我国以长江为界分作南北两大区,对比姓氏的使用情况发现,南方区的浙江、江西、福建、广东、广西、海南、湖南、贵州和云南等9省区,大姓人口多寡和排列顺序与北方区有明显不同。 浏览全文 »

19 6 月, 2009 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

在华夏五千年的历史文明中,无论是帝王将相,庶民百姓,无不植根于家庭文化的血缘体系,无一超然于宗族交融的社会网络。因此,姓氏作为人类与生俱来的第一个符号,带有浓厚的家族血缘继承关系或宗族群体的标志,可谓终生相随。本文试图以血缘姓氏为脉络,借助华夏姓氏记载的渊源世系、正史、方志、家谱等历史文献典籍,探究名、字的形成和发展。

众所周知,华夏各民族大都经历了原始社会、奴隶社会、封建社会等阶段。原始社会分为母系氏族和父系氏族两个时期,人类文明之初,我国最早的姓氏大多是从女而成,连“姓”本身的释义都为“从女而生”,如姬、姜、妫、姒等,这说明在当时(距今约1万年)正处于母系氏族社会。如高山、拉祜等少数民族曾实行母子联名制;崩龙族在联名时还将母名置于父名之前,反映了母权高于父权的社会背景;纳西族使用母系姓氏,人居母家;摩梭族甚至以母老虎、母牛、母鸡等雌性动物命名。而西双版纳的克木人则实行双系联名制,既联母名,又联父名。远古时代,人名还受经济发展的熏染,如景颇族最古老的人名中有“栽芋”的名字,说明当时景颇人的经济形式及芋在生活中的重要地位。第一个到达怒江的傈傈族人叫瓜木比,“瓜”为荞麦之义,其名也表明此时居怒江的傈傈族人,是处于以种荞麦为生的农耕经济。华夏上古史中,从有巢、燧人、伏羲、神农、蓐收等姓名中,可以看出渔牧畜、农耕田等生活方式。青铜器上的名字,如弓父庚卣、豕形父已爵、虎父丁鼎、龟父丙鼎、子刀父已方鼎等,反映了诸如打铁、打渔,杀猪等分工合作式的生产方式。自夏以后,汉族姓氏极少用从女的汉字,甚至把从女的古姓去掉女旁,如“姞”姓改为吉姓,说明一些民族由母子联名向父子联名演变,反映出母系社会向父系社会过渡的历史足迹。

浏览全文 »

18 6 月, 2009 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

名片是一个人身份的象征,当今已成为人们社交活动的重要工具。须知,名片使用也讲究社交礼仪:(1)名片递送。在社交场合,自我介绍最简便的方式是递送名片,名片交换的顺序一般是:“先客后主,先低后高”。当与多人交换名片时,应依照职位高低的顺序,或是由近及远,依次进行,切勿跳跃以免对方误以为厚此薄彼。递送时应将名片正面面向对方,双手奉上,眼睛注视对方,面带微笑,并礼貌地说:“这是我的名片,请多多关照”。名片的递送应在介绍之后,在尚未弄清对方身份时不应急于递送名片,更不要把名片视同传单随便散发。(2)名片接受。接受名片时应起身,面带微笑注视对方,接过名片者应说:“谢谢”,随后有一个微笑阅读名片的过程,阅读时可将对方的姓名职街念出声来,并抬头看看对方的脸,使对方产生一种受重视的满足感,然后回敬一张本人的名片,如身上未带名片,应向对方表示歉意。在对方离去之前,或话题尚未结束,不必急于将对方的名片收藏起来。(3)名片存放。接过别人的名片切不可随意摆弄或扔在桌子上,也不要随便塞在口袋里或丢在包里,公认的做法是放在西服左胸的内衣袋或名片夹里,以示对对方的尊重。 (晓铁/文)

9 6 月, 2009 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

收藏感言:衍生物是英文(Derivatives)衍生产品的中文意译,其原意是派生物。 (晓铁/藏品)

8 6 月, 2009 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

红酒包装盒隶书《百家姓》 纸牌折叠画筒(圆、方盒) (晓铁/藏品)

8 6 月, 2009 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

最近,《齐鲁晚报》报道,重庆市民“0”先生因派出所居民姓名数据库无法显示“0”字,在数据库里只好用一个黑色小方块代替,暂不能办理二代身份证”。0先生告诉户政民警,“0”读“零”音。笔者查阅各种姓氏书籍,均未发现有“0”这个姓,不过在已收藏的姓氏名片中找到一枚“零加良”先生名片,据《中华万姓溯源》记载:“零”姓来源,(1)为西羌姓,东汉安帝时有西羌首领零昌滇,零之子盖因父名为姓。(2)汉代羌人有先零部落,郡望上郡(在今甘肃、青海一带),后人以族名为氏。由此看来,此“0”姓非彼“零”姓。目前,类似这种无法打出的姓名用字,公安部门解决的办法是,各地先上传公安部裁定升级字库后,再下载使用。 (晓铁/文)

5 6 月, 2009 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

[藏品简介]

[藏品简介]  《炎黄汇典》是在中华炎黄文化研究会倡仪和组织下,由国学大师张岱年先生任顾问、著名学者李学勤、张岂之任总主编。并有十余名专家学者参与,经过近八年的努力,共同完成的一部有关炎帝、黄帝及其时代的大型历史文化资料丛书,由吉林文史出版社出版。《炎黄汇典》共分《史籍卷》、《方志卷》、《祭祀卷》、《文论卷》、《考古卷》、《诗歌卷》、《民间传说卷》和《图像卷》。收入本书的作品上起先秦,下迄1998年,共计六百余首,概述了与炎黄二帝相关的新石器时代考古发现和研究成果。

《炎黄汇典》是在中华炎黄文化研究会倡仪和组织下,由国学大师张岱年先生任顾问、著名学者李学勤、张岂之任总主编。并有十余名专家学者参与,经过近八年的努力,共同完成的一部有关炎帝、黄帝及其时代的大型历史文化资料丛书,由吉林文史出版社出版。《炎黄汇典》共分《史籍卷》、《方志卷》、《祭祀卷》、《文论卷》、《考古卷》、《诗歌卷》、《民间传说卷》和《图像卷》。收入本书的作品上起先秦,下迄1998年,共计六百余首,概述了与炎黄二帝相关的新石器时代考古发现和研究成果。

[相关链接] 炎帝和黄帝是中华民族的人文始祖,司马迁《史记》开篇《五帝本纪》首先叙述了黄帝的历史及炎帝的事迹。所谓中华五千年文明史,一般来说就是从黄帝开始算起,在新的历史时期,研究与宣传炎黄二帝及其时代历史文化,有助于凝聚海内外炎黄子孙,实现中华民族的伟大复兴。

收藏感言:《炎黄汇典》从浩瀚的史乘中,精选有关炎黄二帝及相关的资料,收录全国各个地方志中有关记载,还收入了历代祭祀炎黄二帝的礼仪,活动和文字,并精选了近现代炎黄研究不同学术观点有代表性的论文。题材首选直接颂扬炎帝、黄帝功德,以及记述与炎黄二帝关系密切的历史人物与历史事件;其次选取历朝历代朝野人物对炎黄二帝恭祭、追念;选取部分描写炎黄故里、炎黄陵园周围名胜古迹的佳作,以引发人们对相关炎黄时代历史环境的艺术联想与审美情思在体裁上,本书以诗为主,选入部分词、赋,并附录若干楹联及选辑历代吟诵炎黄二帝的诗歌和流传在民间的口头传说,彩印全国各地有关炎黄二帝的主要纪念建筑如黄帝陵、炎帝陵等的照片。这是一套迄今为止比较全面、比较系统、图文并茂的有关炎黄二帝及其时代历史文化的工具书。它的出版发行为炎黄二帝及其时代的研究提供资料依据,是海内外炎黄子孙寻根问祖的知识宝库。(晓铁/藏品)

21 5 月, 2009 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

2009年5月20日(农历4月26日),相传这一天是炎帝诞生的日子。炎帝神农氏是我国上古时代杰出的部落首领、农耕文化的创始人,与黄帝轩辕氏被全球华人称为“文明初祖”。从春秋时期至今,随州民间一直有祭祀炎帝神农的传统,上世纪八十年代以来,旅居海外的烈山宗亲会,每年均派团来随州寻根,这些散居世界各地的会员一致认同随州烈山是他们的“根”。

2009年5月20日(农历4月26日),相传这一天是炎帝诞生的日子。炎帝神农氏是我国上古时代杰出的部落首领、农耕文化的创始人,与黄帝轩辕氏被全球华人称为“文明初祖”。从春秋时期至今,随州民间一直有祭祀炎帝神农的传统,上世纪八十年代以来,旅居海外的烈山宗亲会,每年均派团来随州寻根,这些散居世界各地的会员一致认同随州烈山是他们的“根”。

编后感言:炎帝和黄帝是我们中华民族的人文始祖。长期以来,关于炎帝和黄帝的出生地问题一直争论不休。有说在陕西宝鸡,有说在山东曲阜,有说在湖南酃县,有说在湖北随州,而河南洛阳更有“炎黄子孙,根在河洛”的理由。中华炎黄文化研究会是研究炎帝文化最权威的组织,已出版的《炎黄汇典》认定:湖北随州是炎帝神农故里、河南新郑是黄帝轩辕故里,湖南炎陵是炎帝陵所在地,陕西黄陵是黄帝陵所在地。此次随州成功举办炎帝拜祖大典,对于“打造湖北文化品牌,捍卫民族文化正统”有着深远的现实意义。 (晓铁/编辑)

21 5 月, 2009 in

孤陋寡闻拾趣 |

欢迎评论或留言

湖南攸县公安部门近日发现,该县菜花坪镇菜坪村有300多“叫”姓人口,为全国姓氏人口最少的姓之一。为何仅攸县有“叫”姓人家?该村党支部书记叫耀进说,他们这一宗脈发源于明朝建文年間(1399-1402),一名祖籍河南、名“仲康”的内廷官员随军打仗来到攸县并驻留此地,改姓为“叫”,由此传承下来。叫耀进介绍,由于菜花坪自然条件恶劣,一直以來,当地村民都是以种田为生,靠天吃饭,生活艰难。几年來,随着新农村建设的变化,菜花坪也发生了很大的变化。年轻人出去打工的比较多。到現在,叫姓在村里已经出了5个大学生。目前,该村在新农村建设大氛围中,村民靠种植、经销苗木致富,2007年,人均纯收入接近6000元人民币。菜平村目前有400多人,除少数几户和一些外嫁过来的妇女外,全部姓“叫”,族人想把村子名字改為“叫家村”,但因为各方面的原因,政府部门未同意。現在年轻人宗族观念淡化了,许多外出打工者因为自己的姓氏奇怪,有的改从母姓。不过“叫”姓人一开口总是会很自然的说,我姓“叫“,大喊大叫的“叫”。目前,村里保存着最有价值的两本族谱《叫族之宝》,系民国12年第五次修订,从鼻祖到民国十五年以前出生的人排谱都有记载。尽管如此,“叫”姓渊源也还是模糊的轮廓,叫姓來源至今仍然是个谜。

编后感言:笔者通过查阅案头的《稀、奇、古、怪姓氏汇考》书籍,发现无“叫”姓史料记载。中國姓氏文化源远流長,內涵丰富。13亿中国人中,叫姓人数之少,在华夏姓氏文化中确属稀少姓氏,不仅丰富了我国姓氏文化,而且具有较高的研究价值。 (晓铁/编辑)

14 5 月, 2009 in

孤陋寡闻拾趣 |

欢迎评论或留言

2009年5月20日(农历4月26日),相传这一天是炎帝诞生的日子。炎帝神农氏是我国上古时代杰出的部落首领、农耕文化的创始人,与黄帝轩辕氏被全球华人称为“文明初祖”。从春秋时期至今,随州民间一直有祭祀炎帝神农的传统,上世纪八十年代以来,旅居海外的烈山宗亲会,每年均派团来随州寻根,这些散居世界各地的会员一致认同随州烈山是他们的“根”。

2009年5月20日(农历4月26日),相传这一天是炎帝诞生的日子。炎帝神农氏是我国上古时代杰出的部落首领、农耕文化的创始人,与黄帝轩辕氏被全球华人称为“文明初祖”。从春秋时期至今,随州民间一直有祭祀炎帝神农的传统,上世纪八十年代以来,旅居海外的烈山宗亲会,每年均派团来随州寻根,这些散居世界各地的会员一致认同随州烈山是他们的“根”。