宋代版的《百家姓》中钱姓排在第二位,钱姓源出彭姓。相传黄帝与西陵氏之女生子昌意,昌意之孙为高阳氏颛顼,接黄帝之位。颛顼统一中原部落,生子黎和吴回,两人先后担任祝融氏。祝融氏是上古时期掌管用火的官职,是一个十分重要的部落首领。吴回有子陆终,陆终第三子即彭祖,为彭姓先祖。彭家族大势强,其中一支形成彭国,商朝时期彭国迁移到今河南原阳地区,随后向东扩展,进入山东济宁地区,不久南下徐州,史称彭城。商朝后期,彭国衰落,后裔彭孚在朝廷负责管理钱财,称为“钱府上士”,子孙以先祖的官职为荣改为“钱”姓,世代相传。由此可见,历史上钱姓和彭姓是一家,钱姓与彭姓有着共同的祖先。秦汉时期,钱姓从下邳一带逐渐迁徙到徐州、长兴、高密等地,家族得到蓬勃发展。

如今,钱姓不仅遍布大江南北,而且在海外华人聚集的地方也有一定程度的分布,人口总数超过270多万,成为百家姓中排名第89位的大姓,因此钱姓也是百家姓中的重要一员,主要分布于江苏、浙江、安徽,为人们熟知。

在现实生活中,一些小说里面的富豪常被设定为钱姓,但在历史上钱氏家族中却少有富豪,多出文化人。战国时期有著名隐士钱丹;唐朝有“大历十才子”之一钱起,“曲终人不见,江上数峰青”至今流传;现代有历史学家钱穆被中国学术界尊为“一代宗师”,“国学宗师”。著名物理学家、“导弹之父”钱学森说“我姓钱,但不爱钱”;大师钱钟书更是学贯中西,一生不钟钱只钟书。

[相关链接] 钱,本义是铫,古代一种农具,似今天的铁铲。后来钱作为货币,特指铜钱。古货币有布币、金刀、龟贝等。周朝时,铜钱开始使用,流行在晋、燕、楚等地的钱币称“布币”,其形状如铲,与古代农具“铫”相似,也称钱币。秦始皇统一中国,统一了各国的货币,钱的形状也统一为外圆而内方。周朝设置泉府之官负责铸造钱币,泉府也称钱府,谓货物流通像泉水,源源不断,可见,钱姓的出现与制造钱币的职业和官职有关。 (晓铁/编辑)

18 9 月, 2014 in

姓氏故事荟萃 |

欢迎评论或留言

序号1094 天:tian 姓氏来源:黄帝之相聚集儒生讨论儒家经典,众人论辩经义,说“皇上姓高,天必姓高“,后裔遂以天为姓。姓氏名人:天志义。1934年生于河北肃宁,湖北电视家协会会员,从艺40多年来参演话剧《北大荒人》、《艳阳天》等,近年来在电影《大浪淘沙》、《三峡情思》中扮演重要角色。姓氏郡望:待考。

序号1094 天:tian 姓氏来源:黄帝之相聚集儒生讨论儒家经典,众人论辩经义,说“皇上姓高,天必姓高“,后裔遂以天为姓。姓氏名人:天志义。1934年生于河北肃宁,湖北电视家协会会员,从艺40多年来参演话剧《北大荒人》、《艳阳天》等,近年来在电影《大浪淘沙》、《三峡情思》中扮演重要角色。姓氏郡望:待考。

序号1095 延:yan 姓氏来源:(1)春秋时期,吴公子季札受封于延陵,子孙以地名为姓。(2)北魏可地延姓改为单姓。姓氏名人:延阿林。甘肃省体育集邮协会理事,主集新中国邮票及封片等邮品,藏品颇丰,曾参加兰州军区邮展、兰州市邮展获三等奖,1990年获香港集邮知识联谊赛二等奖。姓氏郡望:河南郡,今河南洛阳。

序号1095 延:yan 姓氏来源:(1)春秋时期,吴公子季札受封于延陵,子孙以地名为姓。(2)北魏可地延姓改为单姓。姓氏名人:延阿林。甘肃省体育集邮协会理事,主集新中国邮票及封片等邮品,藏品颇丰,曾参加兰州军区邮展、兰州市邮展获三等奖,1990年获香港集邮知识联谊赛二等奖。姓氏郡望:河南郡,今河南洛阳。

序号1096 药:yao 姓氏来源:(1)古代少数民族巴郡蛮及突厥、吐蕃、沙陀等以采药为生,后裔以职业为姓。(2)岳飞被秦桧所害,子孙为避祸按岳字发音改姓。姓氏名人:药崧。东汉河内人,家贫为郎,明帝见他生活困窘,赐尚书,曾遭明帝殴打,躲入床下,明帝为之罢手,官至南阳太守。姓氏郡望:太原郡,今山西太原。

序号1096 药:yao 姓氏来源:(1)古代少数民族巴郡蛮及突厥、吐蕃、沙陀等以采药为生,后裔以职业为姓。(2)岳飞被秦桧所害,子孙为避祸按岳字发音改姓。姓氏名人:药崧。东汉河内人,家贫为郎,明帝见他生活困窘,赐尚书,曾遭明帝殴打,躲入床下,明帝为之罢手,官至南阳太守。姓氏郡望:太原郡,今山西太原。

序号1097 莒:ju 姓氏来源:春秋时期,周武王封少昊后裔于莒国,子孙以国名为姓。姓氏名人:待考。姓氏郡望:高密郡,今山东潍坊。

序号1097 莒:ju 姓氏来源:春秋时期,周武王封少昊后裔于莒国,子孙以国名为姓。姓氏名人:待考。姓氏郡望:高密郡,今山东潍坊。

浏览全文 »

16 9 月, 2014 in

姓氏名片查考 |

欢迎评论或留言

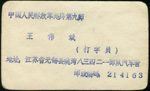

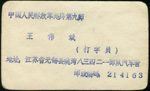

[藏品简介] 这张名片的字迹为铅字打印机打印,为70年代产物,到了90年代电脑普及后铅字打印机随即退出历史舞台。经向曾经从事过打字员的夫人了解:铅字打印机分为字粒盘和蜡纸鼓两部分,字粒盘有3000多个常用字,旁边还备用一些生辟字,每个字都是反面体(就像看印章字体一样),用右手操作拾字粒手柄,用左手操作蜡纸鼓,左右开弓每操作一次仅能把一个字粒印记刻在蜡纸上,反复操作直到打完一篇文件,完成文稿后再拿到油印机中油印。使用铅字打印机比较麻烦,熟练时一般一分钟能打30多个字,如果打错字得将蜡纸字涂净再打;若发觉打漏字,只能在字与字之间加打进去;如果漏行了,也仅能在行与行之间加打进去,效果远不及电脑方便。

[藏品简介] 这张名片的字迹为铅字打印机打印,为70年代产物,到了90年代电脑普及后铅字打印机随即退出历史舞台。经向曾经从事过打字员的夫人了解:铅字打印机分为字粒盘和蜡纸鼓两部分,字粒盘有3000多个常用字,旁边还备用一些生辟字,每个字都是反面体(就像看印章字体一样),用右手操作拾字粒手柄,用左手操作蜡纸鼓,左右开弓每操作一次仅能把一个字粒印记刻在蜡纸上,反复操作直到打完一篇文件,完成文稿后再拿到油印机中油印。使用铅字打印机比较麻烦,熟练时一般一分钟能打30多个字,如果打错字得将蜡纸字涂净再打;若发觉打漏字,只能在字与字之间加打进去;如果漏行了,也仅能在行与行之间加打进去,效果远不及电脑方便。

[相关链接] 1951年10月24日中央军委下达组建炮兵第九师的命令。1952年6月16日原鲁中南军区机关一部及警卫营等1160人进驻常州市,并以其为主从华东军区特纵后勤政治部和所属各团抽调部分干部战士、相继成立了师司、政、干、后机关和直属37高炮营、军士教导营、指挥连、通信连、卫生连、运输连等。8月1日在常州市体育馆召开建师大会,正式宣布中国人民解放军炮兵第九师成立,政委郑国,参谋长孙林瑞,政治部主任程介一,归华东军区炮兵建制,下辖炮14、16、17团。1952年6月至1953年3月,部队先后在常州、苏州火车站接收苏式122榴弹炮56门,152加榴炮28门,各种车辆322台。1953年3月18日,各团分别举行授装仪式,至此炮兵第九师成为全军第一个全新装备的摩托化炮兵师。

收藏感言:这种用铅字打印机制作的名片,在30年前是单位处理文件资料的重要工具之一,随着时代的变迁,数字化计算机取代铅字打印机,操作铅字打印机的打字员,过去作为一个独特的职业,曾经是不少女孩子向往的岗位。而在数字化的今天,人人都是“打字员”,电脑打字已成为从业人员的基本职业技能。 (晓铁/藏品)

1 9 月, 2014 in

红色藏品欣赏,

名人名片收藏 |

欢迎评论或留言

[藏品简介] 周明发,1965年出生在浙江雁荡山,从小偏爱绘画书法艺术,1985年从温州师范学院毕业成为一名中学英语老师。1988年毅然辞职开始漫长的“流浪”生涯,1995年来到张家界天子山被绝美的山水所震撼候,“守云”十年收获颇丰,出版了两本张家界风光画册,获得国家高级摄影师职称,现为中国摄影家协会会员。

[藏品简介] 周明发,1965年出生在浙江雁荡山,从小偏爱绘画书法艺术,1985年从温州师范学院毕业成为一名中学英语老师。1988年毅然辞职开始漫长的“流浪”生涯,1995年来到张家界天子山被绝美的山水所震撼候,“守云”十年收获颇丰,出版了两本张家界风光画册,获得国家高级摄影师职称,现为中国摄影家协会会员。

[相关链接] 张家界,是湖南省辖地级市,原名大庸市,辖2个市辖区(永定区、武陵源区)、2个县(慈利县、桑植县),位于湖南西北部,澧水中上游,属武陵山区腹地。张家界因旅游建市是中国最重要的旅游城市之一,是湘鄂渝黔革命根据地的发源地和中心区域。1982年9月张家界国家森林公园成为中国第一个国家森林公园;1988年8月张家界武陵源风景名胜区被列入国家重点风景名胜区;1992年由张家界国家森林公园等三大景区构成的武陵源风景名胜区被联合国教科文组织列入《世界自然遗产名录》;2004年2月被列入全球首批《世界地质公园》;2007年被列入中国首批国家5A级旅游景区;2017年12月24日入选2017中国特色魅力城市200强;2018年10月10日张家界市入选“2018年中国康养城市排行榜50强”第29名。

收藏感言:他曾经是一个摄影门外汉,如今摄影作品已结集出版飘洋过海,有人将周明发列为张家界旅游的十大名人,因为他用十多年的执着,拍出了一幅幅精美绝伦的天子山云海,用镜头将张家界的神奇告诉世界上所有向往风景的人,使得“天子山上守云人”成为张家界的一张独特名片。 (晓铁/藏品)

28 8 月, 2014 in

名人名片收藏 |

欢迎评论或留言

[藏品简介] 李小林,1953年10月生于湖北红安,系前国家主席李先念之女,1975年武汉大学硕士研究生,现任中国人民对外友好协会会长、党组书记,全国政协外事委员会副主任。

[藏品简介] 李小林,1953年10月生于湖北红安,系前国家主席李先念之女,1975年武汉大学硕士研究生,现任中国人民对外友好协会会长、党组书记,全国政协外事委员会副主任。

[相关链接] 中国人民对外友好协会 ,成立于1954年5月3日,最初称为中国人民对外文化协会,1966年改称中国人民对外文化友好协会,1969年起用中国人民对外友好协会名称,是中华人民共和国从事民间外交工作的全国性人民团体,它以增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展为宗旨。它的各项活动受到中国政府和社会各界的支持和赞助,已和世界上130个国家的 550个民间团体和 组织机构建立了友好合作关系。

收藏感言:李小林从中国人民对外友好协会翻译工作做起,多年来已在全球结交了许多国家政要,并建立了密切的友好关系,长年穿梭于五洲四海,不辞辛劳为国交友架桥铺路,为中国外交事业作出了积极贡献,被海外媒体誉为“中国民间外交女杰”。 (晓铁/藏品)

28 8 月, 2014 in

红色藏品欣赏,

名人名片收藏 |

欢迎评论或留言

名字作为一个人的符号,与生活息息相关。据网络调查发现当下4个字的姓名多了起来,一些年轻父母都倾向于将“父姓+母姓”用到孩子的姓名中,构成4个字的姓名,如:“李珈伊伊”之所以取这个名字,是因为孩子的父亲姓李,而女儿是家里唯一的宝贝;还有一些独特的4字名字,比如,姓“韦”的叫“韦多利亚”、姓“黄”的叫“黄金海岸”、姓“杨”的叫“杨光灿烂”,“林漪卓研”、“蔡奕嘉楠”、“俞悦飞扬”、“高崛黄河”、“李万里道”、“程唐相闽”、“康琳莞尔”,这些名字也与众不同。另据公安部户政管理部门资料显示,新一代父母还有用5个字及5个字以上为小孩起名者,主要为“复姓+名字”构成。究其原因:一是追求时尚,彰显个性。为了让孩子在生活、学习、工作中能够与众不同,通过个性化组合方式取出标新立异的新名字。二是受传统文化观念的影响,大部分人认为姓名是血脉传承的象征,年轻父母为了照顾双方老人的感受,将双方的姓氏用在孩子的名字中。三是现在人们获得信息的渠道越来越多,多元化思潮与个性化思想相碰撞,一些人受港澳文化、西方文化影响的结果。

编辑感言:姓名承载着父母对孩子的期望,是个性的彰显和文化思想的体现,目前是“80后”独生子女结婚生子的高峰期,新一代父母喜欢标新立异,不少人希望把两家的姓都用到孩子的名字中,这无可厚非,但为孩子取名字应当遵守一定的原则:一是要符合国情和传统风俗习惯,不要为了过分追求个性,选用繁体字、英文字母、数字和符号;二是字数尽量不要太多,同时也不要选用太过生僻的字或“自创”无中生有的文字,造成无法输入电脑,因为小孩上学、办证、看病、办银行卡等都需要联网录入个人信息,若是取名的字在通用字库中找不到会徒增许多烦恼和麻烦。三是取名须用规范汉字,避免小孩今后使用不便。 (晓铁/编辑)

17 8 月, 2014 in

孤陋寡闻拾趣 |

欢迎评论或留言

“伙尔川扎木苏他尔只多”这十个字,可不是什么宗教的咒语,而是目前中国最长的姓氏,它源自于藏族。人们常常说“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”,这七件事恰好是七个特别的姓氏,同样“东南西北”也不只是个方位,也有人姓东南西北。

中国科学院姓氏研究专家袁义达和中华文化促进会副主席邱家儒共同编纂了《中国姓氏大辞典》,他们费时四年的时间,查阅古今文献资料、历代姓氏专著、普查人口资料,发现从古至今中国总共有两万三千八百一三个姓氏,其中,单字姓共有六千多个,双字与叠字姓则有九千多个;姓氏中有七个字、八个字姓氏。除了汉族外,目前仍有一些民族在使用汉字姓氏,如:三字姓“阿尔班”现在锡伯族还存在,分布在新疆察布查尔县;四字姓“爱新觉罗、叶赫那拉、胡古口引、阿克占氏”金代为女真姓氏,入清后为满族姓;五字姓“忽神忙兀歹”裕固族还存在;六字姓“阿勒坦鄂谟克”为清代蒙古族,随着民族交汇融合这些姓氏逐渐汉化为单姓。现今正在使用的姓氏大约8000多个,而最多人使用的姓氏仅为100个,而最常见的姓氏李、王、张、陈、刘等有规律的分布在各个地区,比如杨、何、罗等姓分布在西南地区;曹、魏、薛等则分布在西北地区;东北地区以杜和姜为大宗。

编辑感言:在我国每一个省份中都有一些出现频率比其他省高得多的姓,如广东梁和罗姓,广西梁和陆姓,福建郑姓,台湾蔡姓,安徽汪姓,江苏徐和朱姓,浙江毛和沈姓,江西胡和廖姓,湖北胡姓,湖南谭姓,四川何和邓姓,贵州吴姓,云南杨姓,河南程姓,甘肃高姓,宁夏万姓,陕西薛姓,青海鲍姓,新疆马姓,山东孔姓,山西董和郭姓,内蒙古潘姓,东北三省於姓等等。华夏姓氏及分布是中国的一项独特文化现象,现今在网络上关于中华民族姓氏考证与研究的文章有很多,但中国究竟有多少个姓氏?直到今天也没有一个很明确的答案。由此看来,要得到一个真正的答案,尚需要走很长的路…… (晓铁/编辑)

17 8 月, 2014 in

孤陋寡闻拾趣 |

欢迎评论或留言

最近正在热播的第二届《中国汉字听写大会》宣布启动“全民焐热冰封汉字行动”,每周精选推出一个节目中出现的“冰封词汇”,通过电视、报纸和网络广泛传播,激发亿万人学习和分享。首个“冰封词汇”是“葳蕤(读音wēi ruí)”,释义为草木茂盛,枝叶下垂的样子。

由“葳蕤”的成功解冻使我联想到华夏罕见稀少姓氏正在被人们遗忘,有着五千年历史文化底蕴的姓氏文化同样也需要焐热冰封,比如稀奇、古怪姓氏“揣、豁、歹、漫、伽、耍、怯、湾、岁、遵、公冶、壤驷、宰父、左丘、第五”等几乎失传。古往今来,中国古今姓氏超过22000多个,其中包括少数民族的汉译姓氏,如蒙古族、满族、藏族以及彝族等,随著时代的变迁,已经消失的姓氏除了汉族中的复姓外,主要为少数民族汉译多字姓,如满洲八旗姓图克坦氏。北宋年间(公元960年)流行的《百家姓》收录有单姓408个,复姓30个,共438个。现代出版的《中华姓氏大辞典》收入姓氏11969个,其中单字姓5313个,双字姓4311个,三字姓1615个,四字姓571个,六字姓22个,七字姓7个,八字姓3个,九字姓1个。

与古文汉字一样,姓氏文化也需要传承,既然《中国汉字听写大会》能够在媒体的推动下焐热冰封汉字,那么华夏姓氏同样可以借助个体和社会的力量呈现它独有的风采。纵观华夏姓氏消失的原因,新中国成立之后,尤其是改革开放以来,中国政治、经济、文化经历了剧烈的变迁。新的土地政策、户籍制度改革引发宗族姓氏巨变;城市化建设引起大规模人口流动,加上计划生育政策实施打破了人们“传宗接代”、“光宗耀祖”的传统观念,从而动摇了以父系血缘和姓氏传承为纽带的宗族制度根基。身为炎黄子孙,我们有责任和义务为弘扬和传承华夏姓氏文化做些力所能及的工作,这是现实社会的需要,也是历史的必然要求。

后记:华夏姓氏最早起源于人们对风、云、雷等自然物的崇拜,所以女娲、伏羲为风姓;神农之后为雷姓;黄帝以云为官则有云姓。女娲之后以女为姓,因此母系社会的姓大都为女旁,如姜、姬、姒、姚等,到了父系社会改女旁为人旁,如姒(似)、妊(任)、姺(侁)等。随着社会的不断进步,姓氏也在不断发展变化。据悉,目前实际使用的华夏姓氏为4000多个(基本为常用汉字),除此以外就是罕见稀少姓氏,有些源流可考,如浮姓原本姓孚,避祸加三点水为浮姓,又如迮姓也是避祸改姓,清朝有兄弟三人受奸臣陷害,避难途中从乍道(即小路)逃走而活命,便将“乍”字加走之作为自己的姓氏;有些无据可查,如“百、姓、氏、男、女”等,需要借助媒体的力量求证来历,为此倡议举办《中华姓氏书法大赛》以提高全民的关注度和参与意识。常言道“同姓同宗的500年前是一家,不同姓不同宗的5000年前是一家”,中国人自古对血亲都有种认同感和归属感。一家亲是世界上任何一个民族都无法比拟的,姓氏是中华文明中一个极为独特的文化现象,每个姓氏背后都隐藏着一段真实的故事,这正是华夏姓氏的魅力所在。 (晓铁/文)

11 8 月, 2014 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

[藏品简介] 2014年7月,在孔夫子旧书网上淘到一枚民国时期人像名片。据卖家介绍:名片夹在旧书籍中,正面为无名氏人像,背面印有“如柏女子师范学校”等字样。

[藏品简介] 2014年7月,在孔夫子旧书网上淘到一枚民国时期人像名片。据卖家介绍:名片夹在旧书籍中,正面为无名氏人像,背面印有“如柏女子师范学校”等字样。

[相关链接] 经上网查考相关资料,摘录以下文字:在台山教育史上,有一位为台山女子师范教育作出了卓越贡献的人物,她就是台山县立女子乡村师范学校校长——陈婉华女士。台山第一所女子学校是1908年在台城草朗街节孝祠成立的私立淑慎女子高等小学(当时实行癸卯学制,初等小学四年,高等小学三年,1923年后改为初小四年、高小两年)。由于校舍原为孔庙,栋腐垣颓,时虞坍塌,因陋就简,新来学子,无法收容,在此捉襟见肘之情势下开展筹款建校工作。陈女士制定了分三期的募捐计划:先本县和香港,再南洋,再美洲;建设新校舍计划:先课堂及图书馆,次宿舍、附小及幼稚园,后礼堂及其它。

1933年台山县台城镇华侨李如柏捐建如柏女子师范学校,1934年1月2日(民国23年)新校舍举行了隆重的开幕典礼,学生排出“女师“二字,齐唱校歌“兴国先要兴教育,女校更为国始基。惟我县立女学校,三台有光熙。礼义廉耻相勗励,勤俭刻苦躬自持。妇德转移天地易,万目瞻典仪”,吸引了众多民众观看;教学楼内演出歌舞、展出学生制作的工艺品、书法、绘画和学生在校农场种植的蔬菜。

1937年抗战爆发,陈婉华领导女师学生积极参加抗日救亡活动,组织宣传队下乡演讲、演剧,教民众唱抗战歌曲,组织募捐队筹款为抗日献金,发动学生为前线将士缝制冬衣、做慰劳袋。陈婉华募捐建校行动,带动了台山女子师范教育的发展。

1954年如柏女子师范学校改为台山华侨中学。

收藏感言:当收集到这枚名片,感觉很奇特,因为名片正面印有人像而无姓名,背面虽有“通讯信息”具备名片要素,但能否归类于名片范畴有待商榷。从上面搜索到的史料分析,人像是否就是“李如柏”本人,不得而知,因此寄希望于有关人士指点迷津,帮忙挖掘名片背后的轶事。 (晓铁/藏品)

6 8 月, 2014 in

红色藏品欣赏,

名人名片收藏 |

欢迎评论或留言

[藏品简介] 2010年7月,夫人出差从湖南湘西带回来一个牛头,当时感觉摆放家中不太合适,所以没太在意便搁置一边。随着个人爱好的逐步提升和范围不但扩大,名片从单一收集转向百家姓专题收藏,眼界豁然开阔,发现这件牛头原本就是“牛姓图腾”,当即决定待“百家姓收藏馆”装修完毕后列为馆藏物品。经上网查阅相关资料得知,图腾是人类历史上最早的一种文化现象,图腾产生的基础源于社会生产力低下和原始民族对自然的无知,因为迷信某种动物或自然物,因而用它来做氏族的徽号或标志。湘西苗族在母系社会阶段,由于人们在严酷的自然环境里生存、繁衍,苗人长期与牛为伍,所以对牛特别器重,认为牛最为吉祥,创造出了别具一格的牛文化。苗族村寨节日众多,每逢节日都要祭耕牛,如同祭祀祖先一般。在相当多的苗寨中,用以祭祖的水牯牛,宰杀祭祀完毕,留下水牛角,当作亡灵看。代表亡灵的水牛角不能随便触摸,一旦幼童无意摸了水牛角,释为“孙孙和他爷爷玩”。苗族村寨人有节日,牛也有节日,叫做“牛王节”、“洗牛身”、“祭牛王菩萨”等等;有的苗寨为了让耕牛过好自己的节日,让耕牛休息一天,喂之以精料,用清水给牛洗澡,喂牛吃干饭,家人喝稀饭,实实在在地“省嘴待牛”。有的苗寨插秧结束后过“龙船节”,别出心裁地在龙头上安装一对水牛角,称为“牛龙”或“龙牛”,认为有了这种牛、龙合一的神物,既可耕田犁地,又能呼风唤雨,祈求年年五谷丰登。

[藏品简介] 2010年7月,夫人出差从湖南湘西带回来一个牛头,当时感觉摆放家中不太合适,所以没太在意便搁置一边。随着个人爱好的逐步提升和范围不但扩大,名片从单一收集转向百家姓专题收藏,眼界豁然开阔,发现这件牛头原本就是“牛姓图腾”,当即决定待“百家姓收藏馆”装修完毕后列为馆藏物品。经上网查阅相关资料得知,图腾是人类历史上最早的一种文化现象,图腾产生的基础源于社会生产力低下和原始民族对自然的无知,因为迷信某种动物或自然物,因而用它来做氏族的徽号或标志。湘西苗族在母系社会阶段,由于人们在严酷的自然环境里生存、繁衍,苗人长期与牛为伍,所以对牛特别器重,认为牛最为吉祥,创造出了别具一格的牛文化。苗族村寨节日众多,每逢节日都要祭耕牛,如同祭祀祖先一般。在相当多的苗寨中,用以祭祖的水牯牛,宰杀祭祀完毕,留下水牛角,当作亡灵看。代表亡灵的水牛角不能随便触摸,一旦幼童无意摸了水牛角,释为“孙孙和他爷爷玩”。苗族村寨人有节日,牛也有节日,叫做“牛王节”、“洗牛身”、“祭牛王菩萨”等等;有的苗寨为了让耕牛过好自己的节日,让耕牛休息一天,喂之以精料,用清水给牛洗澡,喂牛吃干饭,家人喝稀饭,实实在在地“省嘴待牛”。有的苗寨插秧结束后过“龙船节”,别出心裁地在龙头上安装一对水牛角,称为“牛龙”或“龙牛”,认为有了这种牛、龙合一的神物,既可耕田犁地,又能呼风唤雨,祈求年年五谷丰登。

[相关链接] “图腾”一词来源于印第安语“totem” ,第一个意思为“它的亲属”。在原始人信仰中,认为本氏族人都源于某种特定的物种,大多数情况下,被认为与某种动物具有亲缘关系,于是图腾信仰便与祖先崇拜发生了关系。在许多图腾神话中认为自己的祖先就来源于某种动物或植物,或是与某种动物或植物发生过亲缘关系,于是某种动、植物便成了这个民族最古老的祖先。第二个意思为“它的标志”。图腾标志在原始社会中起着重要的作用,它是最早的社会组织标志和象征,具有团结群体、密切血缘关系、维系社会组织和互相区别的职能。

收藏感言:图腾及图腾信仰是人类历史上的一个奇特的文化现象,世界上的多数民族或族群都曾有过图腾信仰经历。图腾信仰发生于旧石器时代中晚期的狩猎经济时代,是人类最早的信仰形态。图腾在类型上分为氏族图腾、胞族图腾、部落图腾、民族图腾、性别图腾、个人图腾、家族图腾等。随着社会发展和进步,人类形成了自己的独立意识,懂得了本氏族的繁衍和动植物间并无亲属关系。毋容置疑,图腾信仰在当今社会仍然存在,并在文化、艺术、生理等方面占有重要地位,如许多国家的国旗、国徽上的图案;运动会、博览会使用的吉祥物;纹身图案等,都与图腾意识有着密切关系。我们有理由相信,在历史的长河中图腾信仰不会销声匿迹,图腾文化不会退出历史舞台。 (晓铁/藏品)

6 8 月, 2014 in

姓氏藏品欣赏,

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

序号1095 延:yan 姓氏来源:(1)春秋时期,吴公子季札受封于延陵,子孙以地名为姓。(2)北魏可地延姓改为单姓。姓氏名人:延阿林。甘肃省体育集邮协会理事,主集新中国邮票及封片等邮品,藏品颇丰,曾参加兰州军区邮展、兰州市邮展获三等奖,1990年获香港集邮知识联谊赛二等奖。姓氏郡望:河南郡,今河南洛阳。

序号1095 延:yan 姓氏来源:(1)春秋时期,吴公子季札受封于延陵,子孙以地名为姓。(2)北魏可地延姓改为单姓。姓氏名人:延阿林。甘肃省体育集邮协会理事,主集新中国邮票及封片等邮品,藏品颇丰,曾参加兰州军区邮展、兰州市邮展获三等奖,1990年获香港集邮知识联谊赛二等奖。姓氏郡望:河南郡,今河南洛阳。 序号1096 药:yao 姓氏来源:(1)古代少数民族巴郡蛮及突厥、吐蕃、沙陀等以采药为生,后裔以职业为姓。(2)岳飞被秦桧所害,子孙为避祸按岳字发音改姓。姓氏名人:药崧。东汉河内人,家贫为郎,明帝见他生活困窘,赐尚书,曾遭明帝殴打,躲入床下,明帝为之罢手,官至南阳太守。姓氏郡望:太原郡,今山西太原。

序号1096 药:yao 姓氏来源:(1)古代少数民族巴郡蛮及突厥、吐蕃、沙陀等以采药为生,后裔以职业为姓。(2)岳飞被秦桧所害,子孙为避祸按岳字发音改姓。姓氏名人:药崧。东汉河内人,家贫为郎,明帝见他生活困窘,赐尚书,曾遭明帝殴打,躲入床下,明帝为之罢手,官至南阳太守。姓氏郡望:太原郡,今山西太原。 序号1097 莒:ju 姓氏来源:春秋时期,周武王封少昊后裔于莒国,子孙以国名为姓。姓氏名人:待考。姓氏郡望:高密郡,今山东潍坊。

序号1097 莒:ju 姓氏来源:春秋时期,周武王封少昊后裔于莒国,子孙以国名为姓。姓氏名人:待考。姓氏郡望:高密郡,今山东潍坊。 [藏品简介] 这张名片的字迹为铅字打印机打印,为70年代产物,到了90年代电脑普及后铅字打印机随即退出历史舞台。经向曾经从事过打字员的夫人了解:铅字打印机分为字粒盘和蜡纸鼓两部分,字粒盘有3000多个常用字,旁边还备用一些生辟字,每个字都是反面体(就像看印章字体一样),用右手操作拾字粒手柄,用左手操作蜡纸鼓,左右开弓每操作一次仅能把一个字粒印记刻在蜡纸上,反复操作直到打完一篇文件,完成文稿后再拿到油印机中油印。使用铅字打印机比较麻烦,熟练时一般一分钟能打30多个字,如果打错字得将蜡纸字涂净再打;若发觉打漏字,只能在字与字之间加打进去;如果漏行了,也仅能在行与行之间加打进去,效果远不及电脑方便。

[藏品简介] 这张名片的字迹为铅字打印机打印,为70年代产物,到了90年代电脑普及后铅字打印机随即退出历史舞台。经向曾经从事过打字员的夫人了解:铅字打印机分为字粒盘和蜡纸鼓两部分,字粒盘有3000多个常用字,旁边还备用一些生辟字,每个字都是反面体(就像看印章字体一样),用右手操作拾字粒手柄,用左手操作蜡纸鼓,左右开弓每操作一次仅能把一个字粒印记刻在蜡纸上,反复操作直到打完一篇文件,完成文稿后再拿到油印机中油印。使用铅字打印机比较麻烦,熟练时一般一分钟能打30多个字,如果打错字得将蜡纸字涂净再打;若发觉打漏字,只能在字与字之间加打进去;如果漏行了,也仅能在行与行之间加打进去,效果远不及电脑方便。 [藏品简介] 周明发,1965年出生在浙江雁荡山,从小偏爱绘画书法艺术,1985年从温州师范学院毕业成为一名中学英语老师。1988年毅然辞职开始漫长的“流浪”生涯,1995年来到张家界天子山被绝美的山水所震撼候,“守云”十年收获颇丰,出版了两本张家界风光画册,获得国家高级摄影师职称,现为中国摄影家协会会员。

[藏品简介] 周明发,1965年出生在浙江雁荡山,从小偏爱绘画书法艺术,1985年从温州师范学院毕业成为一名中学英语老师。1988年毅然辞职开始漫长的“流浪”生涯,1995年来到张家界天子山被绝美的山水所震撼候,“守云”十年收获颇丰,出版了两本张家界风光画册,获得国家高级摄影师职称,现为中国摄影家协会会员。 [藏品简介] 李小林,1953年10月生于湖北红安,系前国家主席李先念之女,1975年武汉大学硕士研究生,现任中国人民对外友好协会会长、党组书记,全国政协外事委员会副主任。

[藏品简介] 李小林,1953年10月生于湖北红安,系前国家主席李先念之女,1975年武汉大学硕士研究生,现任中国人民对外友好协会会长、党组书记,全国政协外事委员会副主任。

[藏品简介] 2014年7月,在孔夫子旧书网上淘到一枚民国时期人像名片。据卖家介绍:名片夹在旧书籍中,正面为无名氏人像,背面印有“如柏女子师范学校”等字样。

[藏品简介] 2014年7月,在孔夫子旧书网上淘到一枚民国时期人像名片。据卖家介绍:名片夹在旧书籍中,正面为无名氏人像,背面印有“如柏女子师范学校”等字样。