[藏品介绍] 这是一枚折叠式名片,展开后可看到三个彩色图片,印有“华人自强、印尼排华”字样格外醒目,名片制作人陈乾宏,他将1998年5月印尼对华侨施暴罪行(亦称5月暴动)取证在名片上,目的是让国人永远铭记这段历史,勿忘国耻。

[相关链接] 1998年印尼排华事件。指从1998年5月13日至16日,印度尼西亚(棉兰、巨港、楠榜、雅加达、梭罗、泗水等地)暴徒发动的一系列针对华裔社群的屠杀事件,又称为“黑色五月暴动”。该事件背景复杂,既有历史政治原因,又有经济原因。暴动持续约三天,数万名华裔受到有组织的虐待与杀害,印尼政府对此采取了默认的态度。

收藏感言:这枚名片从网上淘得,在名片收藏中可以说极其罕见,珍藏这枚名片同时铭记了这段历史。有证据表明,这场暴乱的策划和印尼政治高层内部的斗争密切相关,暴乱发生后很多人抱怨中国政府过于软弱,没有真正保护好海外华人的安全,中国外交部没有对印尼政府施加足够的压力,导致反华暴乱愈演愈烈。从当时所处的背景分析,中国和印尼政府彼此不承认双重国籍,也就是说在暴乱中受伤害的华人绝大多数是具有印尼国籍的华裔,从纯法律角度讲中国政府是没有权利就华裔印尼公民受伤害向印尼政府施压,因此中国政府的态度仅仅只能是关切和交涉,当时政治上的地位决定了华裔在印尼的社会地位。印尼屠华事件令国人警醒,国家惟有发愤图强真正强大,国人才能昂首挺胸立足世界。 (晓铁/藏品)

20 4 月, 2017 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

[藏品介绍] 2012年4月和2014年10月,分别从淘宝网上购得《百家七姓》银锁,上图锁宽3.4厘米,高2.5厘米,重6.5克,七姓中间有轻微挤压痕迹;下图锁宽3.6厘米,高2.9厘米,重5.5克,二件物品一面刻“百家”,另一面刻“七姓”。据卖家称,银锁当属晚清,文革时期从山西晋南乡下收购而来,工艺繁缛,制作精致,绝对“包老包真”。

[相关链接] 银锁,自古以来中国社会有给小孩子佩戴银长命锁、银手镯、银颈圈的习俗,很少给孩子佩戴其他贵金属饰品,这是因为当时银的使用比较广泛,一方面可以直接用作货币在日常生活中流通,另一方面取材方便找银匠把钱熔化做成首饰不影响继续当货币使用。除此之外,银本身对人体有保健、杀菌和试毒的作用,对心智尚未健全的孩子都有裨益。明代医学家李时珍在《本草纲目》中记述道:银具有“安五脏、安心神、止惊悸、除邪气”等作用, 也就是说银可以避邪,帮助孩子排除掉体内的“胎毒”,既美观,又保健。

收藏感言:经上网查考有关资料,据《姓纂》、《左传杜预注》等资料记载,山西晋南历史上曾有荀氏,后分出旬氏、程氏、知氏、智氏和辅氏,包括产生于荀姓之前的郇姓,连同荀氏一共七个姓,所以当时的名门旺族特意制作《百家七姓》银锁,挂在小孩胸前以求“祈福纳祥、长命百岁”。 (晓铁/藏品)

19 4 月, 2017 in

姓氏藏品欣赏 |

欢迎评论或留言

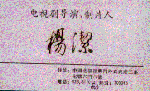

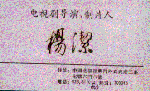

[藏品简介] 杨潔,1929年生于湖北麻城,祖籍四川营山,中国内地女导演、制片人;1949年6月2日中国人民解放军攻占青岛市,作为青岛人民广播电台播音员向青岛市人民发出了第一条“青岛解放”的消息;1954年调中央人民广播电台,1958年进入中央电视台;1961年担任央视戏曲节目导演,同年执导京剧《香罗帕》在1981年被评选为全国优秀电视艺术加工文艺节目;1976年在湖南拍摄湘剧传统戏《追鱼记》等剧目;1980年执导电视剧《崂山道士》开启了电视剧导演生涯;1982年-1988年历时6年时间拍摄完成我国首部神话电视连续剧《西游记》,荣获1988年全国电视剧飞天奖和《大众电视》金鹰奖特别奖;1978-1987入选新时期全国影视十佳导演,并名列十佳电视导演之首;1987年执导《“齐天乐”春节联欢晚会》;1989年执导《济公活佛》1-2集;1998-1999年执导《西游记续集》;2010年获中国电视剧导演工作委员会“杰出贡献奖”;2013年出版个人首部回忆录《敢问路在何方:我的30年西游路》;2014年出版个人首部自传《杨洁自述:我的九九八十一难》;2017年4月15日逝世,享年88岁。

[藏品简介] 杨潔,1929年生于湖北麻城,祖籍四川营山,中国内地女导演、制片人;1949年6月2日中国人民解放军攻占青岛市,作为青岛人民广播电台播音员向青岛市人民发出了第一条“青岛解放”的消息;1954年调中央人民广播电台,1958年进入中央电视台;1961年担任央视戏曲节目导演,同年执导京剧《香罗帕》在1981年被评选为全国优秀电视艺术加工文艺节目;1976年在湖南拍摄湘剧传统戏《追鱼记》等剧目;1980年执导电视剧《崂山道士》开启了电视剧导演生涯;1982年-1988年历时6年时间拍摄完成我国首部神话电视连续剧《西游记》,荣获1988年全国电视剧飞天奖和《大众电视》金鹰奖特别奖;1978-1987入选新时期全国影视十佳导演,并名列十佳电视导演之首;1987年执导《“齐天乐”春节联欢晚会》;1989年执导《济公活佛》1-2集;1998-1999年执导《西游记续集》;2010年获中国电视剧导演工作委员会“杰出贡献奖”;2013年出版个人首部回忆录《敢问路在何方:我的30年西游路》;2014年出版个人首部自传《杨洁自述:我的九九八十一难》;2017年4月15日逝世,享年88岁。

[相关链接] 电视剧《西游记》有央视版《西游记》或86版《西游记》之称,改编自明代小说家吴承恩同名文学古典名著,是由中国国际电视总公司出品的一部41集古装神话剧,杨潔执导,戴英禄,杨潔,邹忆青共同编剧,六小龄童、徐少华、迟重瑞、汪粤、马德华、崔景富、闫怀礼、刘大刚等主演。该剧讲述的是孙悟空、猪八戒、沙僧辅保大唐高僧玄奘去西天取经,师徒四人一路抢滩涉险降妖伏怪,历经八十一难取回真经终修正果的故事。《西游记》于1982年开拍,1986年春节在央视首播,因老少皆宜造就了89.4%的收视率神话并获得极高的评价。电视剧《西游记续集》讲述了唐僧师徒回转长安,唐僧向唐王叙述了一路艰险,补充了86版《西游记》中“九九八十一难”缺少的部分,为《西游记原版》画上了圆满的句号,该剧于2000年1月在中央一套首播。

收藏感言:杨老是中国电视第一代导演、第一代女电视艺术家,也是中国第一位女制片人,其执导的电视连续剧86版《西游记》自播出立刻被海内外观众所熟知,并且还是西游记中多首歌曲的作词者,《女儿情》是其中最为经典的代表作品之一。在选角方面首开“海选”先河,只要符合人物形象不论是越剧、评戏、黄梅戏、话剧演员、电影学院的学生都“不拘一格”悉数考虑;在拍摄技术和经费方面迎难而上,克服了选景、选角、做特效、找资金等诸多难题,终将古典巨著经典呈现,成就一部公认的无法超越的惊世之作,令观众百看不厌,经久不衰。有道是:取真经者得真经,拍西游人今西游。功德无量世人颂,千古流芳《西游记》。 (晓铁/ 藏品)

18 4 月, 2017 in

名人名片收藏 |

欢迎评论或留言

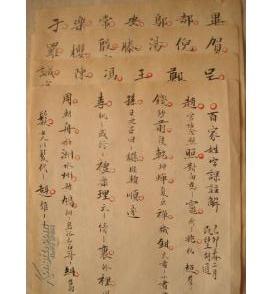

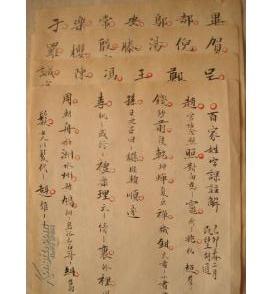

[藏品介绍] 题跋:胡适楷书百家姓字课注解手稿。款识:乙卯春二月既望胡适。

[藏品介绍] 题跋:胡适楷书百家姓字课注解手稿。款识:乙卯春二月既望胡适。

[相关链接] 乙卯年,即农历一甲子中的一个,比如1915、1975、2035···(60年一周期) ,所谓农历的干支纪年,也就是干支就字面意义来说相当于树干和枝叶,我国古代以天为主,以地为从,天和干相连叫天干,地和支相连叫地支,合起来叫天干地支,简称干支。天干有十个依次是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有十二个依次是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,古人把它们按照甲子、乙丑、丙寅……(也就是天干转六圈而地支转五圈,正好一个循环)的顺序而不重复地搭配起来,从甲子到癸亥共六十对,叫做一甲子,古人用这六十对干支来表示年、月、日、时的序号,周而复始不断循环,这就是干支纪年法。

收藏感言:胡适,(1891-1962),原名胡洪、嗣糜、字希疆,后改名适,字适之,安徽绩溪人,现代学者、历史学家、文学家,哲学家,以倡导“五四”文学革命闻名于世,历任北京大学教授、北京大学校长、台湾中央研究院院长等,在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学等诸多领域均有造诣,学识渊博。1919年出版《中国哲学史大纲》(上卷)中,其首先采用西方近代哲学的体系和方法研究中国先秦哲学,把孔子和儒学放在一定的历史条件下,用“平等的眼光”与诸子进行比较研究,破除了儒学“独尊”的地位和神秘色彩,具有开创性的影响。经查考此件手稿为胡老1915年春课本教案, 流传至今甚为珍贵。 (晓铁/藏品)

5 4 月, 2017 in

姓氏藏品欣赏 |

胡适:《百家姓字课注解》手稿收藏欣赏已关闭评论

[藏品简介] 工艺陶瓷《新百家姓印章》全套100枚,由著名工艺美术大师彭文鸿先生制作(图为部分展示),规格尺寸:2.5*2.5*7.5cm。

[藏品简介] 工艺陶瓷《新百家姓印章》全套100枚,由著名工艺美术大师彭文鸿先生制作(图为部分展示),规格尺寸:2.5*2.5*7.5cm。

[相关链接] 石湾陶塑,指主要分布在广东省佛山市禅城区石湾镇街道及周边地区的一种汉族民间传统制陶技艺,佛山丰富的自然资源,依山傍水的地理位置,水陆畅达的交通条件,使石湾成为中国岭南重要的陶业基地。与景德镇陶瓷业不同,石湾窑是民窑,与官窑有根本的区别,它主要是为市场需要生产,为外销需要而生产,除了生产日常用陶瓷外,还大量生产美术陶瓷等作品,其种类和题材相当广泛,渔、樵、耕、读、牧、奕、饮、琴、游、戏乃至拍蚊、搔痒、挖耳等等百姓日常劳动生活情景;各类花鸟虫鱼、野兽家畜与菜蔬瓜果等百姓熟悉的事物;达摩罗汉、观音、寿星、济公、八仙、钟馗、关公等百姓熟悉与喜爱的神仙人物与历史人物;褒忠贬奸、扶正嫉邪、祈福求安、尊老爱幼等都在石湾陶塑艺术中得到真实生动、传神的表现,因此有人称石湾陶塑题材“堪称为一部浓缩的中国民俗文化百科全书”。

收藏感言:彭文鸿,江西乐平市人,1971年出生,高级工艺美术师、广东省工艺美术协会理事、佛山市禅城区美术家协会理事。2000年来到南国陶都石湾,研究石湾陶塑,师承中国陶瓷艺术大师钟汝荣。作品多次在国家级、省级大赛中获金、银、铜等奖项。在从艺16年的艺术探索中,彭文鸿勤钻苦研,善于将景德镇的瓷雕与石湾的陶塑、远古的扑拙及现代人的审美有机糅合,不断探索创新,总结陶塑新手法,工意结合,今古相映,新颖别致,主题突出,作品造型奇雄豪放,神韵生动,既超凡脱俗,又清新高雅,形成了自成一家的艺术风格。 (晓铁/藏品)

27 3 月, 2017 in

姓氏藏品欣赏 |

3 条留言

江苏,简称“苏”,省会南京,位于中国大陆东部沿海,公元1667年因江南省东西分置而建省,得名于清朝江宁府和苏州府二府之首字。江苏位于长江、淮河下游,黄海、东海之滨,北接山东,西连安徽、河南,东南与上海、浙江接壤。境内平原辽阔,土地肥沃,物产丰富,江河湖泊密布,五大淡水湖中的太湖、洪泽湖在此横卧,素有“鱼米之乡”的美誉,是长江三角洲地区的重要组成部分。1993年发现的南京汤山直立猿人化石表明早在50万年前就有古人类在此活动,而在此之前考古工作者于1954年在泗洪双沟镇东下草湾发现的人类化石,据测定年代介于北京猿人和现代人之间,距今约4~5万年,属于旧石器时代晚期,古人类学界称之为下草湾人,又叫“泗洪新人”,由此证明江苏是中国古代文明的发祥地之一。

江苏,简称“苏”,省会南京,位于中国大陆东部沿海,公元1667年因江南省东西分置而建省,得名于清朝江宁府和苏州府二府之首字。江苏位于长江、淮河下游,黄海、东海之滨,北接山东,西连安徽、河南,东南与上海、浙江接壤。境内平原辽阔,土地肥沃,物产丰富,江河湖泊密布,五大淡水湖中的太湖、洪泽湖在此横卧,素有“鱼米之乡”的美誉,是长江三角洲地区的重要组成部分。1993年发现的南京汤山直立猿人化石表明早在50万年前就有古人类在此活动,而在此之前考古工作者于1954年在泗洪双沟镇东下草湾发现的人类化石,据测定年代介于北京猿人和现代人之间,距今约4~5万年,属于旧石器时代晚期,古人类学界称之为下草湾人,又叫“泗洪新人”,由此证明江苏是中国古代文明的发祥地之一。

据人口普查资料显示,2015年末江苏常住人口7976.3万人,其中绝大部分人口为汉族,占比99.5%,少数民族占江苏总人口的0.5%。江苏十大姓氏:王、张 、陈、李、徐、周、朱、刘、吴、杨,其中王姓是江苏第一大姓,约占6.51%,以下分别是张6.17%,陈5.27%,李4.39%,徐3.61%,周3.50%,朱2.98%,刘2.87%,吴2.18%,杨2.08%。王姓之所以成为第一大姓还得追溯到西晋时期的“八王之乱”,由于大量北方氏族南迁,其中王姓氏族非富即贵,家族迁移人口相对较多,所以随着变迁、繁衍,最终形成第一大姓。

吴和徐是诞生在江苏的两个姓,江苏至今还有以这两个姓作地名的城市徐州、吴江,正好一南一北。除此以外起源于江苏或与江苏有关的姓氏还有不少,其中一些罕见稀少姓氏追根溯源,不同寻常,如芈姓多集中在徐州泉山区,基本都是从安徽宿县、萧县迁移过来;是姓出自苏南为罕见姓,主要集中在常州及其邻近的无锡、江阴、宜兴等地,远祖为三国时期的是仪,当时东吴的首都在建业(今南京),是仪原本姓“氏”,因孔融嘲讽氏姓“民无上”,所以改氏姓为是姓。 浏览全文 »

吴和徐是诞生在江苏的两个姓,江苏至今还有以这两个姓作地名的城市徐州、吴江,正好一南一北。除此以外起源于江苏或与江苏有关的姓氏还有不少,其中一些罕见稀少姓氏追根溯源,不同寻常,如芈姓多集中在徐州泉山区,基本都是从安徽宿县、萧县迁移过来;是姓出自苏南为罕见姓,主要集中在常州及其邻近的无锡、江阴、宜兴等地,远祖为三国时期的是仪,当时东吴的首都在建业(今南京),是仪原本姓“氏”,因孔融嘲讽氏姓“民无上”,所以改氏姓为是姓。 浏览全文 »

26 3 月, 2017 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

杨店古驿站始建于唐朝,杨店集镇的地形特点是东西北三面高、南面低,恰似三只大撮箕在往一只大斗里灌粮食,故当时取名为“斗山铺”。到了宋代,苏东坡被贬黄州途径杨店,被杨店遍地的桃花美景吸引,短期逗留留下一段佳话,后又有邑人沈明陟游历到此,也被眼前景色陶醉,写下《咏桃驿》五律一首:“春暖桃花驿,人耕红杏村。戍楼当寺静,涧水过桥浑。雨歇莺迁树,烟消客断魂。承平经百载,闲却级烽墩”,人们曾根据诗句美称这里为“桃花驿”。明朝中期,杨店东街有一个富绅杨廷松,开义仓以赈饥馑,構义馆以安宾旅,设义学以训儒生,成义桥以济行涉,凿义井以救暑渴,置义塚以葬饿殍,被市民称之为“六义公”,加上此时杨店集镇杨姓居民增多,自此这里改称“杨家店”简称杨店,沿用至今。

杨店古驿站始建于唐朝,杨店集镇的地形特点是东西北三面高、南面低,恰似三只大撮箕在往一只大斗里灌粮食,故当时取名为“斗山铺”。到了宋代,苏东坡被贬黄州途径杨店,被杨店遍地的桃花美景吸引,短期逗留留下一段佳话,后又有邑人沈明陟游历到此,也被眼前景色陶醉,写下《咏桃驿》五律一首:“春暖桃花驿,人耕红杏村。戍楼当寺静,涧水过桥浑。雨歇莺迁树,烟消客断魂。承平经百载,闲却级烽墩”,人们曾根据诗句美称这里为“桃花驿”。明朝中期,杨店东街有一个富绅杨廷松,开义仓以赈饥馑,構义馆以安宾旅,设义学以训儒生,成义桥以济行涉,凿义井以救暑渴,置义塚以葬饿殍,被市民称之为“六义公”,加上此时杨店集镇杨姓居民增多,自此这里改称“杨家店”简称杨店,沿用至今。

据《杨氏宗谱》载,远在汉武之时,此地有一仕宦人家,三封杨侯,故赐周围百姓杨姓。又载被曹操以“鸡肋”治死的主簿杨修杨德祖生于此地,德字辈。清朝嘉庆年间,有进士乔用迂及父、叔三人具为朝廷命官,且都是清廉之官,死后均葬于杨店老家,人称三块碑(三角碑)。当代著名政治家、法学专家杨玉清亦系杨店人,杨老是董必武先生的得意门生,早年留学日本、法国,解放后潜心治学,曾任国务院参事、北京中山学院院长。

从地图上看湖北省处于中华腹地——中国中部地区,孝感市处于湖北省偏东北,属于武汉城市圈的近邻,而杨店镇又处于孝感市东北方向大别山的南麓与武汉市接壤;东面濒临黄孝河,与武汉市黄陂区一衣带水;西边紧靠孙家河,与孝南区西河镇隔河相望;南部紧连京广线,与孝南区三汊、祝站两镇接壤;北部遥望双峰山,与孝昌县丰山、邹岗两镇相邻,因此古镇杨店天华物宝,地灵人杰。

后记:因为姓杨的缘故,所以到访杨店感觉亲切,在尽情欣赏桃花的同时,我对杨店的前世今生格外关注。古代朝廷在杨店设有驿馆,邮亭,传递公文,书信,军队换防,外交使节往来,以及粮草运输,飞马舟车皆无宁日,一派招财进宝的吉象。如今这里是全国四大名桃之—早蜜桃的故乡,因较其他品种的桃子上市早而享誉全国。杨店人正用聪明的智慧和勤劳的双手建设着自己的家乡,杨店人的日子犹如那盛开的桃花红火烂漫,甜蜜滋润。 (晓铁/文)

23 3 月, 2017 in

姓氏文化笔谈 |

欢迎评论或留言

湖北,简称“鄂”,省会武汉,位于中国中部偏南、长江中游,洞庭湖以北,故名湖北,东连安徽,南邻江西、湖南,西连重庆,西北与陕西为邻,北接河南,东、西、北三面环山,居两湖盆地的江汉平原素有“鱼米之乡”美称。湖北交通枢纽发达,承东启西、连南接北,长江及其最大支流汉江,润泽楚天,水网纵横,湖泊密布,因此又称“千湖之省”。湖北文化底蕴深厚,中华民族的始祖炎帝的故里在湖北,春秋战国时期的楚国在长达800多年的历史中创造了楚文化,全省文物古迹众多,其中屈原出生地秭归县、“东方第八大奇迹”曾侯乙编钟、铜绿山古矿冶遗址、越王勾践剑、商代盘龙城、明代医学家李时珍故里蕲春县、武当山道教建筑群及武术、汉文化代表王昭君故里等以其独特的文化内涵著称于世;武汉、荆州、襄阳、随州、钟祥被誉为中国历史文化名城。据湖北人口数据统计分析,2016年全省常住人口数量为5851.5万人,其中武汉市常住人口1060.77万,百家姓排名前十位依次是:李、刘、张、陈、杨、胡、黄、王、徐、周。

湖北,简称“鄂”,省会武汉,位于中国中部偏南、长江中游,洞庭湖以北,故名湖北,东连安徽,南邻江西、湖南,西连重庆,西北与陕西为邻,北接河南,东、西、北三面环山,居两湖盆地的江汉平原素有“鱼米之乡”美称。湖北交通枢纽发达,承东启西、连南接北,长江及其最大支流汉江,润泽楚天,水网纵横,湖泊密布,因此又称“千湖之省”。湖北文化底蕴深厚,中华民族的始祖炎帝的故里在湖北,春秋战国时期的楚国在长达800多年的历史中创造了楚文化,全省文物古迹众多,其中屈原出生地秭归县、“东方第八大奇迹”曾侯乙编钟、铜绿山古矿冶遗址、越王勾践剑、商代盘龙城、明代医学家李时珍故里蕲春县、武当山道教建筑群及武术、汉文化代表王昭君故里等以其独特的文化内涵著称于世;武汉、荆州、襄阳、随州、钟祥被誉为中国历史文化名城。据湖北人口数据统计分析,2016年全省常住人口数量为5851.5万人,其中武汉市常住人口1060.77万,百家姓排名前十位依次是:李、刘、张、陈、杨、胡、黄、王、徐、周。

一、湖北是华夏姓氏发源地之一

在中华民族数千年的文明发展史上,元末从江西、 河南、 安徽等地迁移定者众多,明初洪武年间大批移民从“麻城过籍”迁入或是江西移民从江汉湖区辗转入境;清朝后期因商业经济发展从县城和府河沿岸集镇迁入不少晋、陕、闽、浙、皖、赣的商家;民国时期从河南逃荒迁入的回族居民聚族而居;建国后因就业、婚姻等原因新增加的姓氏部分来自黄河以北南下落户干部, 少数来自省东南部或河南边界 —带,由于各民族间不断的交流融合、社会制度的变革、战乱、避仇、赐姓等多种社会因素的影响,姓氏的种类和数量大大增多,姓源浩瀚厐杂,既有一姓多源者,又有多姓同出一源者,故姓氏分布有着明显的地域性特征。据史料记载江夏、江陵、武昌、襄阳、房县等地分别出过以下姓氏:

1、黄、费、喻姓源于江夏郡。江夏,西汉高帝六年(前201年)置,当时范围涵盖新洲、鄂城、武昌、安陆、云梦。

2、楚、熊、戎、初、门、粟、芈姓源于江陵郡。江陵,唐天宝初改荆州置,治所在江陵县(今湖北江陵市),乾元元年(758年)恢复为荆州。

3、鄂姓源于武昌郡。武昌,三国初孙权置,治所在武昌县(今湖北鄂州市),后改为江夏郡,西晋太康初恢复为武昌郡,隋朝初年废除。

4、蒯、蹇、习姓源于襄阳郡。襄阳,东汉建安十三年(208年)置,治所在襄阳县(今湖北襄樊市),隋开皇初年废,大业及唐天宝、至德年间又曾改襄州为襄阳郡。

5、戢姓源于房陵郡。房陵,古为梁州城,西州以前为彭部落方国,春秋时期为防渚,战国时期为房陵郡,秦置房陵县,贞观十年改为房州治,明洪武十年降州为县,始称房县。1949年属陕西省两郧专区,1950年4月改属湖北郧阳行政专员公署,1953年隶属襄阳行政专员公署,1965年襄郧分设,房县仍隶属郧阳地区,1994年郧阳地区与十堰市合并,为十堰市所辖。

6、经姓源于蔡阳郡。蔡阳,南宋齐置,治所在今湖北枣阳县西南,后废除。

7、乜姓源于晋昌郡。晋昌,东晋置,治所在吉阳县(今湖北竹溪县西南),南宋改名为新兴郡,后隋朝废除。

二、北方游民南迁丰富了湖北姓氏

古代东晋、南朝为了安置北方游民南迁,在其管辖的长江南北地区用北方的州、郡、县名设置了许多侨州、侨郡、俏县、历史上称为“侨置”,因而极大丰富了湖北姓氏,据查考如:冯、庞、宣姓源于始平郡(今湖北襄樊市);卫、吕、柳、廉、薛、裴、陆、聂姓源于河东郡(今湖北松滋县)等。

侨置,是指古代政权在战争状态下政府对沦陷地区迁出的移民进行异地安置,重建州郡县时仍用其旧名的行政管理制度。东晋时期北方国土大片沦陷,侨置郡县在南方大量设置,历经南北朝延续,隋统一后废除。侨置制度出现的原因主要有:

侨置,是指古代政权在战争状态下政府对沦陷地区迁出的移民进行异地安置,重建州郡县时仍用其旧名的行政管理制度。东晋时期北方国土大片沦陷,侨置郡县在南方大量设置,历经南北朝延续,隋统一后废除。侨置制度出现的原因主要有:

1、国土沦丧,大量侨流民众的出现;

2、王朝必须维护华夏正统的观念;

3、彰显恢复失地的决心;

4、高标郡望门第的风气;

5、重视地域乡里的观念;

6、政治、军事与经济等诸多因素。

三、部分湖北稀有姓氏源流查考

戎姓,以封国为姓氏。周朝时有戎国,为齐国附庸,戎国灭亡之后,其公族后裔以国名为姓,遂为“戎”姓。

初姓,在北宋年间皇上喊负责管理钱粮的度支员外郎祁暐,将祁卿家错喊为初卿家,因没人敢指出皇上的口误,于是从祁暐始,改为“初”姓。

鬥姓,春秋时楚国专有姓氏,其时楚若敖娶妘氏女,生下伯比,别为鬥氏,后代便以鬥为姓世代相传。

粟姓,汉代有治粟都尉、治粟内史为管理粮食的官,其后代便以“粟”为姓。

鄂姓,周夷王时,楚君熊渠自称楚王,并封三个儿子为王,其中二儿子熊挚红被封于鄂,称鄂王,其后代子孙便以“鄂”为姓。

蒯姓,卫庄公名叫蒯聩,当太子时,曾想刺杀灵公的夫人南子,失败后出奔晋国,后回国复位被晋军所杀,后代子孙遂以祖上名字为姓。

蹇姓,春秋战国时期,秦国大夫蹇叔,后代以祖名“蹇”为姓。

习姓,(1)春秋时期有地名少习,后称武关,居其地者以地名“习”为姓。(2)古代有诸侯国习国,灭国后其公族后代以原国名“习”为姓。

戢姓,音同吉,湖北等地读zhe则,西周时期周文王四世孙卫康叔之孙,被封于“戢”地,后代子孙遂以“戢”为姓。

经姓,东汉光武帝祖父字经孙,后人以“经孙”为姓,后简化为“经”姓。

乜姓,明代蒙古族瓦刺部首领也先,于明正统十五年攻打明朝,失败后与朱明王朝和好,后人进入中原,定居山东境内,明时有人把“也先”误写作“乜先”,子孙与汉人融合后改为“乜”姓。

后记:古代的“荆楚”概念,其地域范围大致以今天的湖北省行政区划为主,故湖北人往往将本省称为“荆楚大地”。“楚”本是一种灌木的名称,也叫做“荆”,在南方江汉流域的山林中极为常见,可用作薪柴等多种用途,商代时期北方中原人就以荆楚来称呼江汉流域的南方地区和南方部族。古代原居北方的祝融部落的一支(楚人奉祝融为始祖)迁移到江汉流域,不断地与周围的土著民族(九黎、三苗的后裔)相互融合,发展成为一支强盛的荆楚大族。随着社会的发展,民族繁衍,荆楚姓氏也随之发展增多,成为华夏姓氏文化的重要组成部分。 (晓铁/文)

14 3 月, 2017 in

姓氏文化笔谈 |

2 条留言

[藏品简介] 杨潔,1929年生于湖北麻城,祖籍四川营山,中国内地女导演、制片人;1949年6月2日中国人民解放军攻占青岛市,作为青岛人民广播电台播音员向青岛市人民发出了第一条“青岛解放”的消息;1954年调中央人民广播电台,1958年进入中央电视台;1961年担任央视戏曲节目导演,同年执导京剧《香罗帕》在1981年被评选为全国优秀电视艺术加工文艺节目;1976年在湖南拍摄湘剧传统戏《追鱼记》等剧目;1980年执导电视剧《崂山道士》开启了电视剧导演生涯;1982年-1988年历时6年时间拍摄完成我国首部神话电视连续剧《西游记》,荣获1988年全国电视剧飞天奖和《大众电视》金鹰奖特别奖;1978-1987入选新时期全国影视十佳导演,并名列十佳电视导演之首;1987年执导《“齐天乐”春节联欢晚会》;1989年执导《济公活佛》1-2集;1998-1999年执导《西游记续集》;2010年获中国电视剧导演工作委员会“杰出贡献奖”;2013年出版个人首部回忆录《敢问路在何方:我的30年西游路》;2014年出版个人首部自传《杨洁自述:我的九九八十一难》;2017年4月15日逝世,享年88岁。

[藏品简介] 杨潔,1929年生于湖北麻城,祖籍四川营山,中国内地女导演、制片人;1949年6月2日中国人民解放军攻占青岛市,作为青岛人民广播电台播音员向青岛市人民发出了第一条“青岛解放”的消息;1954年调中央人民广播电台,1958年进入中央电视台;1961年担任央视戏曲节目导演,同年执导京剧《香罗帕》在1981年被评选为全国优秀电视艺术加工文艺节目;1976年在湖南拍摄湘剧传统戏《追鱼记》等剧目;1980年执导电视剧《崂山道士》开启了电视剧导演生涯;1982年-1988年历时6年时间拍摄完成我国首部神话电视连续剧《西游记》,荣获1988年全国电视剧飞天奖和《大众电视》金鹰奖特别奖;1978-1987入选新时期全国影视十佳导演,并名列十佳电视导演之首;1987年执导《“齐天乐”春节联欢晚会》;1989年执导《济公活佛》1-2集;1998-1999年执导《西游记续集》;2010年获中国电视剧导演工作委员会“杰出贡献奖”;2013年出版个人首部回忆录《敢问路在何方:我的30年西游路》;2014年出版个人首部自传《杨洁自述:我的九九八十一难》;2017年4月15日逝世,享年88岁。

江苏,简称“苏”,省会南京,位于中国大陆东部沿海,公元1667年因江南省东西分置而建省,得名于清朝江宁府和苏州府二府之首字。江苏位于长江、淮河下游,黄海、东海之滨,北接山东,西连安徽、河南,东南与上海、浙江接壤。境内平原辽阔,土地肥沃,物产丰富,江河湖泊密布,五大淡水湖中的太湖、洪泽湖在此横卧,素有“鱼米之乡”的美誉,是长江三角洲地区的重要组成部分。1993年发现的南京汤山直立猿人化石表明早在50万年前就有古人类在此活动,而在此之前考古工作者于1954年在泗洪双沟镇东下草湾发现的人类化石,据测定年代介于北京猿人和现代人之间,距今约4~5万年,属于旧石器时代晚期,古人类学界称之为下草湾人,又叫“泗洪新人”,由此证明江苏是中国古代文明的发祥地之一。

江苏,简称“苏”,省会南京,位于中国大陆东部沿海,公元1667年因江南省东西分置而建省,得名于清朝江宁府和苏州府二府之首字。江苏位于长江、淮河下游,黄海、东海之滨,北接山东,西连安徽、河南,东南与上海、浙江接壤。境内平原辽阔,土地肥沃,物产丰富,江河湖泊密布,五大淡水湖中的太湖、洪泽湖在此横卧,素有“鱼米之乡”的美誉,是长江三角洲地区的重要组成部分。1993年发现的南京汤山直立猿人化石表明早在50万年前就有古人类在此活动,而在此之前考古工作者于1954年在泗洪双沟镇东下草湾发现的人类化石,据测定年代介于北京猿人和现代人之间,距今约4~5万年,属于旧石器时代晚期,古人类学界称之为下草湾人,又叫“泗洪新人”,由此证明江苏是中国古代文明的发祥地之一。 吴和徐是诞生在江苏的两个姓,江苏至今还有以这两个姓作地名的城市徐州、吴江,正好一南一北。除此以外起源于江苏或与江苏有关的姓氏还有不少,其中一些罕见稀少姓氏追根溯源,不同寻常,如芈姓多集中在徐州泉山区,基本都是从安徽宿县、萧县迁移过来;是姓出自苏南为罕见姓,主要集中在常州及其邻近的无锡、江阴、宜兴等地,远祖为三国时期的是仪,当时东吴的首都在建业(今南京),是仪原本姓“氏”,因孔融嘲讽氏姓“民无上”,所以改氏姓为是姓。

吴和徐是诞生在江苏的两个姓,江苏至今还有以这两个姓作地名的城市徐州、吴江,正好一南一北。除此以外起源于江苏或与江苏有关的姓氏还有不少,其中一些罕见稀少姓氏追根溯源,不同寻常,如芈姓多集中在徐州泉山区,基本都是从安徽宿县、萧县迁移过来;是姓出自苏南为罕见姓,主要集中在常州及其邻近的无锡、江阴、宜兴等地,远祖为三国时期的是仪,当时东吴的首都在建业(今南京),是仪原本姓“氏”,因孔融嘲讽氏姓“民无上”,所以改氏姓为是姓。

杨店古驿站始建于唐朝,杨店集镇的地形特点是东西北三面高、南面低,恰似三只大撮箕在往一只大斗里灌粮食,故当时取名为“斗山铺”。到了宋代,苏东坡被贬黄州途径杨店,被杨店遍地的桃花美景吸引,短期逗留留下一段佳话,后又有邑人沈明陟游历到此,也被眼前景色陶醉,写下《咏桃驿》五律一首:“春暖桃花驿,人耕红杏村。戍楼当寺静,涧水过桥浑。雨歇莺迁树,烟消客断魂。承平经百载,闲却级烽墩”,人们曾根据诗句美称这里为“桃花驿”。明朝中期,杨店东街有一个富绅杨廷松,开义仓以赈饥馑,構义馆以安宾旅,设义学以训儒生,成义桥以济行涉,凿义井以救暑渴,置义塚以葬饿殍,被市民称之为“六义公”,加上此时杨店集镇杨姓居民增多,自此这里改称“杨家店”简称杨店,沿用至今。

杨店古驿站始建于唐朝,杨店集镇的地形特点是东西北三面高、南面低,恰似三只大撮箕在往一只大斗里灌粮食,故当时取名为“斗山铺”。到了宋代,苏东坡被贬黄州途径杨店,被杨店遍地的桃花美景吸引,短期逗留留下一段佳话,后又有邑人沈明陟游历到此,也被眼前景色陶醉,写下《咏桃驿》五律一首:“春暖桃花驿,人耕红杏村。戍楼当寺静,涧水过桥浑。雨歇莺迁树,烟消客断魂。承平经百载,闲却级烽墩”,人们曾根据诗句美称这里为“桃花驿”。明朝中期,杨店东街有一个富绅杨廷松,开义仓以赈饥馑,構义馆以安宾旅,设义学以训儒生,成义桥以济行涉,凿义井以救暑渴,置义塚以葬饿殍,被市民称之为“六义公”,加上此时杨店集镇杨姓居民增多,自此这里改称“杨家店”简称杨店,沿用至今。 从地图上看湖北省处于中华腹地——中国中部地区,孝感市处于湖北省偏东北,属于武汉城市圈的近邻,而杨店镇又处于孝感市东北方向大别山的南麓与武汉市接壤;东面濒临黄孝河,与武汉市黄陂区一衣带水;西边紧靠孙家河,与孝南区西河镇隔河相望;南部紧连京广线,与孝南区三汊、祝站两镇接壤;北部遥望双峰山,与孝昌县丰山、邹岗两镇相邻,因此古镇杨店天华物宝,地灵人杰。

从地图上看湖北省处于中华腹地——中国中部地区,孝感市处于湖北省偏东北,属于武汉城市圈的近邻,而杨店镇又处于孝感市东北方向大别山的南麓与武汉市接壤;东面濒临黄孝河,与武汉市黄陂区一衣带水;西边紧靠孙家河,与孝南区西河镇隔河相望;南部紧连京广线,与孝南区三汊、祝站两镇接壤;北部遥望双峰山,与孝昌县丰山、邹岗两镇相邻,因此古镇杨店天华物宝,地灵人杰。  湖北,简称“鄂”,省会武汉,位于中国中部偏南、长江中游,洞庭湖以北,故名湖北,东连安徽,南邻江西、湖南,西连重庆,西北与陕西为邻,北接河南,东、西、北三面环山,居两湖盆地的江汉平原素有“鱼米之乡”美称。湖北交通枢纽发达,承东启西、连南接北,长江及其最大支流汉江,润泽楚天,水网纵横,湖泊密布,因此又称“千湖之省”。湖北文化底蕴深厚,中华民族的始祖炎帝的故里在湖北,春秋战国时期的楚国在长达800多年的历史中创造了楚文化,全省文物古迹众多,其中屈原出生地秭归县、“东方第八大奇迹”曾侯乙编钟、铜绿山古矿冶遗址、越王勾践剑、商代盘龙城、明代医学家李时珍故里蕲春县、武当山道教建筑群及武术、汉文化代表王昭君故里等以其独特的文化内涵著称于世;武汉、荆州、襄阳、随州、钟祥被誉为中国历史文化名城。据湖北人口数据统计分析,2016年全省常住人口数量为5851.5万人,其中武汉市常住人口1060.77万,百家姓排名前十位依次是:李、刘、张、陈、杨、胡、黄、王、徐、周。

湖北,简称“鄂”,省会武汉,位于中国中部偏南、长江中游,洞庭湖以北,故名湖北,东连安徽,南邻江西、湖南,西连重庆,西北与陕西为邻,北接河南,东、西、北三面环山,居两湖盆地的江汉平原素有“鱼米之乡”美称。湖北交通枢纽发达,承东启西、连南接北,长江及其最大支流汉江,润泽楚天,水网纵横,湖泊密布,因此又称“千湖之省”。湖北文化底蕴深厚,中华民族的始祖炎帝的故里在湖北,春秋战国时期的楚国在长达800多年的历史中创造了楚文化,全省文物古迹众多,其中屈原出生地秭归县、“东方第八大奇迹”曾侯乙编钟、铜绿山古矿冶遗址、越王勾践剑、商代盘龙城、明代医学家李时珍故里蕲春县、武当山道教建筑群及武术、汉文化代表王昭君故里等以其独特的文化内涵著称于世;武汉、荆州、襄阳、随州、钟祥被誉为中国历史文化名城。据湖北人口数据统计分析,2016年全省常住人口数量为5851.5万人,其中武汉市常住人口1060.77万,百家姓排名前十位依次是:李、刘、张、陈、杨、胡、黄、王、徐、周。

侨置,是指古代政权在战争状态下政府对沦陷地区迁出的移民进行异地安置,重建州郡县时仍用其旧名的行政管理制度。东晋时期北方国土大片沦陷,侨置郡县在南方大量设置,历经南北朝延续,隋统一后废除。侨置制度出现的原因主要有:

侨置,是指古代政权在战争状态下政府对沦陷地区迁出的移民进行异地安置,重建州郡县时仍用其旧名的行政管理制度。东晋时期北方国土大片沦陷,侨置郡县在南方大量设置,历经南北朝延续,隋统一后废除。侨置制度出现的原因主要有: [藏品简介] 2008年在淘宝网上购买到清道光年间《百家姓》木刻印版,全套4块8面,因年代久远磨损严重,但“清道光十五年嵗在乙末仲春之月镌古鄘太山縣东郷皖文崋堂王氏藏版書”及大部分姓氏字迹依然清晰可见(如图示)。上网查考资料方知,道光十五年即1835年,当时美国教会为在华传教之需,采用华文木刻版排印中文教会书报,据此推断清道光年间已有木刻印版存在是个不真的事实。

[藏品简介] 2008年在淘宝网上购买到清道光年间《百家姓》木刻印版,全套4块8面,因年代久远磨损严重,但“清道光十五年嵗在乙末仲春之月镌古鄘太山縣东郷皖文崋堂王氏藏版書”及大部分姓氏字迹依然清晰可见(如图示)。上网查考资料方知,道光十五年即1835年,当时美国教会为在华传教之需,采用华文木刻版排印中文教会书报,据此推断清道光年间已有木刻印版存在是个不真的事实。

收藏感言:2009年元月9日由湖北省收藏家协会、武汉市古玩业商会和武汉收藏品市场联合发起“湖北十佳民间珍藏”评选活动在居仁门古玩市场举行,这套道光年间《百家姓》木刻印版经湖北省收藏协会专家组鉴定“验明正身”,并引起各方极大关注。一位专家仔细看过后说:“这绝对是你收藏姓氏物品中最值得珍藏的宝贝,属孤品难求!”。 2012年2月25日中央电视台《寻宝》栏目走进东西湖,寻找最能体现东西湖文化特色的“民间国宝”,《百家姓》木刻印版参加海选,经杂项组专家王育成鉴定确认为“真品”,当知道我玩百家姓专题时,王老师说“你的收藏主题很好,玩家不多,希望坚持下去”。(图为杂项专家王育成为馆藏《百家姓》木刻印版鉴定)。因本次活动面向全省市民征集,藏品划分为陶瓷、书画、青铜、玉器、杂项等,由国家级专家对入围藏品鉴定评比,最终选取一件藏品作为东西湖的“民间国宝”。《百家姓》木刻印版虽然年代久远,但与众多藏品相比无法对决PK,所以止步于决赛亦在预料之中。令人欣慰的是《寻宝》活动结束后,组委会从中选定54个有代表性的藏品制作成扑克牌《寻宝·走进东西湖》,《百家姓》木刻印版入选其中。 (晓铁/藏品)

收藏感言:2009年元月9日由湖北省收藏家协会、武汉市古玩业商会和武汉收藏品市场联合发起“湖北十佳民间珍藏”评选活动在居仁门古玩市场举行,这套道光年间《百家姓》木刻印版经湖北省收藏协会专家组鉴定“验明正身”,并引起各方极大关注。一位专家仔细看过后说:“这绝对是你收藏姓氏物品中最值得珍藏的宝贝,属孤品难求!”。 2012年2月25日中央电视台《寻宝》栏目走进东西湖,寻找最能体现东西湖文化特色的“民间国宝”,《百家姓》木刻印版参加海选,经杂项组专家王育成鉴定确认为“真品”,当知道我玩百家姓专题时,王老师说“你的收藏主题很好,玩家不多,希望坚持下去”。(图为杂项专家王育成为馆藏《百家姓》木刻印版鉴定)。因本次活动面向全省市民征集,藏品划分为陶瓷、书画、青铜、玉器、杂项等,由国家级专家对入围藏品鉴定评比,最终选取一件藏品作为东西湖的“民间国宝”。《百家姓》木刻印版虽然年代久远,但与众多藏品相比无法对决PK,所以止步于决赛亦在预料之中。令人欣慰的是《寻宝》活动结束后,组委会从中选定54个有代表性的藏品制作成扑克牌《寻宝·走进东西湖》,《百家姓》木刻印版入选其中。 (晓铁/藏品)